舒铁民:浅谈陈紫的歌剧音乐创作 6/24/2010 点击数:1786 |

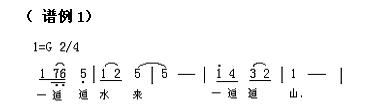

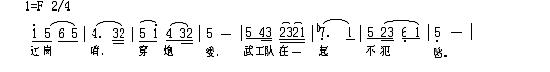

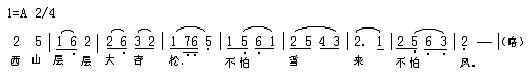

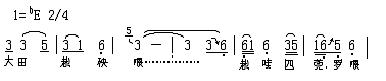

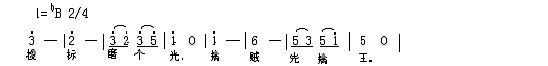

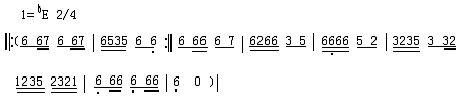

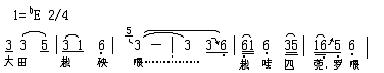

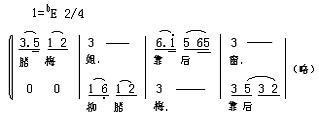

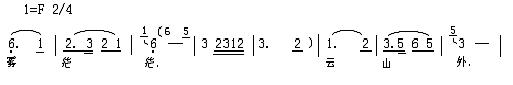

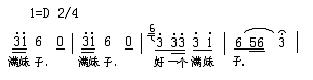

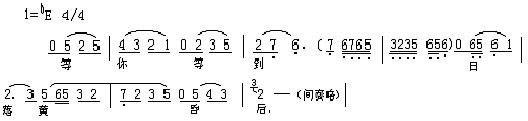

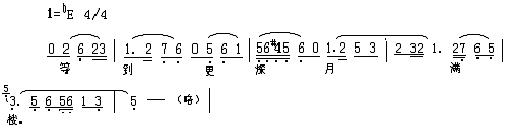

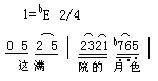

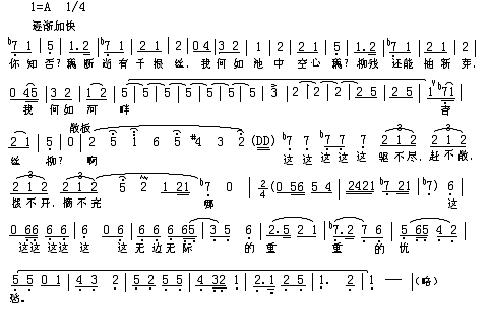

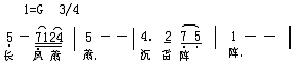

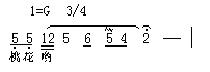

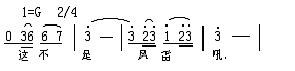

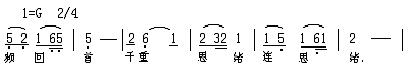

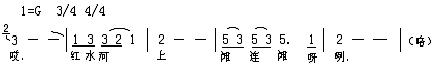

根植于民族土壤之中 ——浅谈陈紫的歌剧音乐创作 舒铁民 (一) “陈紫是我国的歌剧大家,深知其中三昧。他的歌剧音乐写来得心应手,风格各异,不落窠臼 。应该说,除了他熟练的专业技能和多年生活、素材的积累外,还得益于他博览群书,有深厚的文化修养;更得益于他酷爱戏剧(含戏曲),有丰富的戏剧知识。我们都不失尊敬地戏称他为“杂学家”和“戏篓子”。 “陈紫所创作的歌剧,形式多样,从秧歌剧到大歌剧;题材广泛,如革命历史剧《刘胡兰》、《春雷》、《韦拔群》,现代剧《春风杨柳》、《矿工的女儿》,古典名著(改编)《窦娥冤》等。并参加著名歌剧《白毛女》的音乐创作。他所塑造的戏剧音乐形象涉及农民、工人、知识分子、革命英雄、革命领袖以及古典人物等。无论何种题材,何种形式,其音乐都根植于民族土壤之中,内中不乏精彩的乐章。我毫不夸张地说,在当今的歌剧作曲家中,似陈紫这样能在我国民歌和地方戏曲的乐海中自由驰骋者,并不多见。他为我国民族歌剧事业的发展作出了很大的贡献,为民族歌剧的音乐创作提供了宝贵的经验。” 说陈紫是“歌剧大家”,还在于我国第一个国家歌剧院─—中国歌剧舞剧院的历史,与他休戚相关,他的歌剧大都在本院上演,且成活率甚高。无疑,它们是歌剧事业的一笔宝贵财富。 要全面分析陈紫的歌剧音乐创作,非一篇短文所能完成,也非个人力所能及。本文只想就他的几部主要歌剧在民族化的探索与实践方面,谈一点个人的浅见。 50年代,当歌剧在全国兴起的初期,在歌剧界有一句响亮的口号,即“民族化和群众化”。在此口号下,全国各地有志于歌剧的音乐家们,为创作出群众喜闻乐见的民族歌剧而呕心沥血,先后产生了《小二黑结婚》、《草原之歌》、《红霞》以及《洪湖赤卫队》等具有代表性的作品。这些作品虽然风格迥异,并非完美无缺,但都是音乐家们对各地的民歌或戏曲有着比较透彻的认识后,或改造其音调,或借鉴其手段,而创造性写出的歌剧化音乐。它们之中的大多数,都受到群众的欢迎,其中一些既动听又亲切的曲目,曾经久传唱。这方面,《洪湖赤卫队》是佼佼者。 陈紫在这一时期,处于歌剧创作的高峰,他先后创作(含以他为主的合作)了近10部歌剧,其中大型歌剧5部,除前面所提的《刘》(1954)、《春》(1959)、《窦》(1957-1960)外,还有《节振国》(1952,此剧审查后未演出)和《迎春花开》(1956)。而《刘》、《春》、《窦》三剧,是作者在民族化方面的代表性作品。 (二) 《刘》剧的故事家喻户晓,无须赘述。作者在此剧中,为主人公刘胡兰写了一首既动听又亲切的咏叹调《一道道水来一道道山》,堪称我国歌剧咏叹调的佳作,我已在上述《读》文中详述。有关此剧的音乐,我在此文中提到:“由于故事发生在山西,作者从山西(不止于此)的戏曲和民间音乐中寻求素材,感受色彩。……陈紫并未用现成的民歌或戏曲音调来改编,而是从中提炼出符合人物、剧情和环境的崭新的音乐形象。”如刘胡兰的主题: ( 谱例1) 这是一个七声音阶的“徵”(5 ─ 1)调式主题,它不仅是贯穿全剧的主人公主题,也是此剧音乐的基调。除山西的音调外,作者还选用了与其相近地区的民间音调,如陕西的郿鄠(也称迷胡)腔。见第6幕中主人公唱的: (谱例2) 此外,作者还借鉴了我国戏曲音乐中独特的板式节奏,如:叫板、散板、二六、流水、垛板、紧打慢唱等,用以刻划剧中人物的复杂感情,推动音乐的戏剧性发展。作者对它们的运用(包括与之衔接)都比较自然流畅,足见他对戏曲音乐有较深厚的知识。我们在此剧中,常见到的一种节奏: (谱例3) 2/4 2/4 3/4 作者还写了一首民歌风格的唱腔,用的是“商”调式: (谱例4) 这是一首深沉、庄重而动听的音乐,曲调流畅,音域适中。党的领导赵区长,在敌人到来之前的严峻时刻,未用革命口号,而是触景生情,以青松在风雪中坚挺不屈的品格来教育他的党员。此处不是放声歌唱,而是吟唱,是心声,音乐形象十分贴切。虽是一首“小曲”,却入情入理,在戏剧之中,给观众留下难忘的印象。 作者还用了一首原始民歌《交城的山,交城的水》,并以其音调改编成此剧的合唱“终曲”。就其音乐而言,应该说有一定的合唱效果;但就全剧而言,它并未形成“豹尾”,由于“戏”已经结束,观众是难以再静听这首颂歌的。作者虽然很懂戏,但由于当时的政治环境,以及指导思想上的条条框框,造成此剧本上的瑕疵,也影响了音乐。我们的歌剧音乐家们,不仅过去,即使现在也难以完全摆脱剧本为主的约束,而在音乐上达到尽善尽美。一旦歌剧音乐家们能够自己结构剧本时(可请词家写词,如威尔第的《阿依达》等),歌剧的音乐创作便能走向那自由王国。 (三) 《春》剧的故事是剧作者根据大革命时期,湖南农民运动的历史生活提炼而创作的。女主人公、农会工作人员潘亚雄(青年知识分子女党员)在唐震的领导下,回乡组织农会,发动贫苦农民向其恶霸叔父潘荣斋进行清算斗争。但在党内右倾机会主义路线的指导下,斗争的火焰被扑灭,潘荣斋反攻倒算,捣毁农会,将潘亚雄沉潭处决。幸存的唐震带着幸存的纠查队员去投奔毛委员。 如第一场开始,女声在幕后的领唱、抒情合唱,叙述农民日夜劳动、地主终年盘剥的不平生活。(到第二幕开场农会成立时,此曲演变为欢快的混声合唱),其主题具有浓郁的生活气息和地方色彩。 (谱例5) 主题在四声“羽”调式上,其中的“5”音,在低八度时通常演唱(或演奏)为略高于本音的颤音,构成湖南民间音乐的特色。著名的湘谭民歌《洗菜心》(作者在第二幕用了这首民歌)便是这种调式。此主题在第三场群众攻打潘家大屋时,发展成一首声势浩荡的群众歌曲式的轮唱曲。 (谱例6) 又如第二幕第一场的齐唱曲,酷似那个时代的队列歌曲,颇有大兵味。这里用了“宫”调式,以表现勇往直前的声势,并形成音乐色彩上的对比。 (谱例7) 群声合唱中最富于戏剧性的一曲,是第一幕第四场的开始曲,它描写愤怒的群众,高举火把、棍棒,扛着梭标、锄头,攻打潘家大院的情景。作者从音乐基调中提炼出一个两小节的、铿锵有力的“羽”调式主题(或动机): (谱例8) 它沿着五声音阶,逐级向上模进,有五次之多,直至主题在高八度上出现。再现部时,对它作了第一次压缩。 (谱例9) 此音型再次模进,至全曲Coda前,主题第二次压缩。 (谱例10) 在以上三次主题之间,或穿插以强烈的、打夯号子节奏的对位声部,或连接以激荡奔放的音乐间奏,使合唱如滚滚波涛,推向高峰,潘家大院被农民群众攻打下来。这首混声合唱,真实地表现了当年轰轰烈烈的湖南农民运动,有较强的艺术感染力。在《春》剧的独唱中,最具魅力的是第一幕一场的一首大段的、说唱风格的咏叙调,由剧中民间艺人、地下党员潘大爹讲述潘荣斋之子潘三逼死民女柳腊梅的悲惨故事。音乐的风格似“渔鼓”,似“丝弦”。它随叙述的情节或说或唱、或问或答、或紧或缓、或悲或惜,可谓扣人心弦,催人泪下。这段咏叙调,不仅动听,戏剧气氛也很强烈,在以往的歌剧舞台上,极少见到,是作者大胆的创举之一。仅举片断为例: (谱例11) (谱例12) (谱例13) 以青松在风雪中坚挺不屈的品格来教育他的党员。此处不是放声歌唱,而是吟唱,是心声,音乐形象十分贴切。虽是一首“小曲”,却入情入理,在戏剧之中,给观众留下难忘的印象。作者还用了一首原始民歌《交城的山,交城的水》,并以其音调改编成此剧的合唱“终曲”。就其音乐而言,应该说有一定的合唱效果;但就全剧而言,它并未形成“豹尾”,由于“戏”已经结束,观众是难以再静听这首颂歌的。作者虽然很懂戏,但由于当时的政治环境,以及指导思想上的条条框框,造成此剧本上的瑕疵,也影响了音乐。我们的歌剧音乐家们,不仅过去,即使现在也难以完全摆脱剧本为主的约束,而在音乐上达到尽善尽美。一旦歌剧音乐家们能够自己结构剧本时(可请词家写词,如威尔第的《阿依达》等),歌剧的音乐创作便能走向那自由王国。 《春》剧的故事是剧作者根据大革命时期,湖南农民运动的历史生活提炼而创作的。女主人公、农会工作人员潘亚雄(青年知识分子女党员)在唐震的领导下,回乡组织农会,发动贫苦农民向其恶霸叔父潘荣斋进行清算斗争。但在党内右倾机会主义路线的指导下,斗争的火焰被扑灭,潘荣斋反攻倒算,捣毁农会,将潘亚雄沉潭处决。幸存的唐震带着幸存的纠查队员去投奔毛委员。 如第一场开始,女声在幕后的领唱、抒情合唱,叙述农民日夜劳动、地主终年盘剥的不平生活。(到第二幕开场农会成立时,此曲演变为欢快的混声合唱),其主题具有浓郁的生活气息和地方色彩。 (谱例5) 主题在四声“羽”调式上,其中的“5”音,在低八度时通常演唱(或演奏)为略高于本音的颤音,构成湖南民间音乐的特色。著名的湘谭民歌《洗菜心》(作者在第二幕用了这首民歌)便是这种调式。此主题在第三场群众攻打潘家大屋时,发展成一首声势浩荡的群众歌曲式的轮唱曲。 (谱例6) 又如第二幕第一场的齐唱曲,酷似那个时代的队列歌曲,颇有大兵味。这里用了“宫”调式,以表现勇往直前的声势,并形成音乐色彩上的对比。 (谱例7) 群声合唱中最富于戏剧性的一曲,是第一幕第四场的开始曲,它描写愤怒的群众,高举火把、棍棒,扛着梭标、锄头,攻打潘家大院的情景。作者从音乐基调中提炼出一个两小节的、铿锵有力的“羽”调式主题(或动机): (谱例8) 它沿着五声音阶,逐级向上模进,有五次之多,直至主题在高八度上出现。再现部时,对它作了第一次压缩。 (谱例9) 此音型再次模进,至全曲Coda前,主题第二次压缩。 (谱例10) 在以上三次主题之间,或穿插以强烈的、打夯号子节奏的对位声部,或连接以激荡奔放的音乐间奏,使合唱如滚滚波涛,推向高峰,潘家大院被农民群众攻打下来。这首混声合唱,真实地表现了当年轰轰烈烈的湖南农民运动,有较强的艺术感染力。 在《春》剧的独唱中,最具魅力的是第一幕一场的一首大段的、说唱风格的咏叙调,由剧中民间艺人、地下党员潘大爹讲述潘荣斋之子潘三逼死民女柳腊梅的悲惨故事。音乐的风格似“渔鼓”,似“丝弦”。它随叙述的情节或说或唱、或问或答、或紧或缓、或悲或惜,可谓扣人心弦,催人泪下。这段咏叙调,不仅动听,戏剧气氛也很强烈,在以往的歌剧舞台上,极少见到,是作者大胆的创举之一。仅举片断为例: (谱例11) (谱例12) (谱例13) 在音乐经过一段紧张的戏剧性叙述后,咏叙调中插入一段对比性的、深情而优美的女声二重唱。 (谱例14) (谱例15) 前曲比较准确地刻划了一个被囚禁在潘家大屋的、年轻女革命知识分子的形象,旋律委婉动听,不失湘音。后曲勾勒出一个农村的、油腔滑调的地主恶少,特别是演员以湖南口音演唱时,有意想不到的戏剧效果。 (四)c 《窦》剧改编自元关汉卿的杂剧《感天动地窦娥冤》。它写年轻寡妇窦娥,受泼皮张驴儿诬陷毒死其父,被贪赃枉法的太守桃杌屈打成招,判以死刑。临刑时,窦娥指天为誓:死后必血溅白练、六月降雪、大旱三年,以白其冤。苍天有眼,果如其誓。时窦娥之父窦天章为官巡视至此,娥托梦其父,遂为之平冤昭雪。这是一个十分感人的歌剧题材,故事单纯,人物精练,感情波澜起伏。由于是古装剧,且由郭兰英主演,作者在这部歌剧的音乐设计上,和前两部歌剧迥然不同,全部借鉴了戏曲的表现手段(含鼓、板等打击乐)来刻划人物,推进剧情。我国戏曲的唱腔结构主要分为两大体系:联曲体(如昆曲、高腔等)和板腔体(如梆子、皮簧等)。作者选择了后者,且用于全剧。前述《刘》剧,只是在某些唱腔中借鉴板腔体的节奏而已。 此剧所提示的地点为楚州,通常指淮南的安徽、湖北一带。作者没有固守前两剧音乐素材的选取原则,而是选择了北方的、主要是山西和陕西的戏曲音调来予以发展创造。这也是为了充分发挥郭兰英的声乐才华。郭兰英13岁便成名于晋剧舞台,十分熟悉当地的戏曲和民歌。 作者为窦娥精心地谱写了一大段唱腔,是此剧最有代表性的音乐,也是我国歌剧舞台上难得一见的咏叹调。即第一幕第二场的《倚门望》。 深夜,与窦娥相依为命的公婆出门未归,窦娥倚门盼望,不免哀叹起自己不幸的身世、不尽的忧愁,何日才能到尽头?此段的歌词将近40句,长短兼备。作者在此曲中,几乎借鉴了戏曲中的全部板式,现试列其结构如下: 叫板(自由)- 慢板(4/4)- 二六(2/4)- 散板(自由)- 二六(2/4)- 散板(自由)- 流水(2/4)- 垛板(1/4)- 散板(内含滚唱,自由) 这只是唱腔的骨架,其“血肉”便是那听来似戏曲,又非某一戏曲的音调。作者又煞费苦心地运用了西方音乐中传统的技法,如:动机、主题、模进、离调、扩展、压缩等。 此曲的前奏,是一段“徵”调式的、流畅而动听的音乐,它的全部或局部贯穿全曲。 (谱例17) (谱例18) 下句的前两小节,基本是向下方四度模进后的上句主题,仍是中眼起腔: (谱例19) 其中最有戏剧性的段落是结尾前的发展部分,这是一段以“垛板”为主的综合性唱腔。现摘其后部如下。 (谱例20) 全段以“苦音”写成,其中借鉴了山西梆子中的“滚唱”(类似朗诵调)和“还魂腔”。其节奏变化无穷,音域宽达两个八度,着力渲染了主人公窦娥不尽的孤独与忧愁。特别是最后那句从山西梆子中引来,又加以改造过的低音拖腔,如声断气绝,似坠入深渊。 60年代初,正是郭兰英在歌剧的表演上更为成熟,歌唱上光彩夺人的时候。这一曲《倚门望》正中下怀,她将它表现得淋漓尽致,感人至深。 此外,作者还专门为郭兰英在第四幕中,窦娥死后向其父“托梦”时,设计了两段“鬼音”(山西梆子也称“腔儿”,如著名的“十三咳”腔等),她用极高的喉音演唱,以“依”字为声,表现窦娥鬼魂出现和隐去时的阴森气氛。当其他演员扮演窦娥时,每到此处,只能望曲兴叹,而以乐器的声音取而代之。 与《春》剧相比,《窦》剧的合唱很少。但作者在第三幕一场中法场问斩窦娥时,巧妙地运用了川剧高腔似的伴唱,以混声穿插于窦娥的独唱之中。这种将戏曲中联曲体系的帮腔,用于板腔体系的声腔中,也是一种创造。作者为此段安排了一句悲剧性的固定尾腔。(谱例21) 这显然是从另一高腔剧种───浙江婺剧中借用来的,用以表现街头的群众对窦娥无限的同情,又无能相助。音乐上的这种渲染,使这场戏的悲剧气氛十分强烈,动人心魄。 我国戏曲所独有的以各种板式的链接转换,使唱腔在速度和节奏上变化无穷,再配合旋律上的起伏跌宕,来刻划剧中人物的复杂心理与丰富感情,并推动戏剧情节的发展。作者正是借鉴了这种民族形式,创造性地完成其歌剧人物的形象。在《窦》剧之前,也有人在歌剧音乐创作中,全面借鉴戏曲的手法,但《窦》剧则更胜一筹。 (五) 以上三部歌剧,是陈紫50年代的代表作。他根据不同的题材内容,选用了不同的创作手法,其旋律丰富多彩,亲切动听,大都符合“此时、此地、此情、此景”,是戏剧性的、歌剧性的音乐,并为群众所喜闻乐见。当年曾有某些歌剧音乐,或缺少人物性,或缺乏戏剧性,有时竟是一片歌曲的联缀,其艺术效果可想而知。 作者这三部歌剧,并非完美无缺。如《刘》剧还明显存在秧歌剧的痕迹,叙述性的歌唱较多,合唱较少,重唱几乎没有;《春》剧中几个主人公的音乐形象略显单薄,合唱虽多,但手法比较简单;三部歌剧的调式、色彩,统一有余,对比不足;作为歌剧的重要环节的器乐部分,未得到应由的发挥等。但这些不足也有其历史的原因,那时新歌剧刚刚起步,欧洲歌剧才开始传入中国,创作的过程大多是突击性的政治任务等。即便如此,我们仍能从以上三部风格各异的歌剧中,感受到作者在歌剧民族化的道路上,孜孜不倦地追求、探索和创新。 陈紫被“文革”荒废十年之后,并没有止步,他于1982年,又主创大型歌剧《韦拔群》。这是一部革命历史题材,它写广西壮族革命领导者韦拔群,在革命初期的斗争事迹。作者的追求和探索,在这部歌剧中表现得更为明显。 壮族是我国最大的兄弟民族,有其独特的音乐语言,地道的民歌旋律性较弱。在接近汉族的地区,因长期受汉族文化的影响,当地的群众也熟悉和认同某些汉族民歌。如韦拔群的家乡东兰的民歌就受宜山民歌(传说中的“刘三姐”家乡)的影响。作者便以这两类民歌为音乐素材,为此剧进行创作。在个别段落中,他首次尝试以传统西洋歌剧咏叹调的表现手法,来塑造人物的音乐形象,刻划人物的复杂心理。如主人公韦拔群在第三场的咏叹调《长风萧萧》。(谱例22) 这是韦拔群的基本主题,前两小节是含经过音的纯4度模进,音乐深沉而宽广,颇有冲力。我曾听过一首广西灌阳山歌,即有此特点: 两个主题分别在“徵”、“角”两个调性上。作者使用了“角”调式,具有悲剧色彩,似在呐喊,似在呼号。比较准确地刻划了当时韦拔群“救民无路,报国无门”的心境。主题在不同的调性上,先后出现9次之多(不含乐队的),给人留下深刻的印象。咏叹调的对比性主题是歌唱性的,仍保持深沉的特点,但多了几分惆怅和无奈的心绪。(谱例24) 主题的对比与发展,调式调性的不断转换,是咏叹调《长风萧萧》的一大特色。在五、六十年代,作者和其他歌剧音乐家们,很少运用这一手段。偶尔为之,便可能遭到非议,轻则“脱离群众”,重则“崇洋思想”。其实,以调的转换来刻划人物的手法,并非西方独有。远在我国宋元时期的南曲中,就有“犯调”一说,后来的地方戏中,也可见到这种手法。如川剧高腔戏《摘红梅》中有一首《六犯宫词》曲牌,它以《二郎神》曲牌为主腔,先后六次向异调曲牌犯调(含大二度),用以表达主人公裴生情不自禁地向同窗讲述卢小姐私赠红梅时的兴奋心情。另一折川剧《别宫出征》,写皇帝出征前与爱妃惜别,对唱一曲,首句词为“鸾凤分飞两别离”。皇帝是平常心态,其唱腔为大调;两个妃子预感到皇帝走后,刁狠的皇后会迫害她们,唱腔转向同主音小调,一来一往,听来自然流畅,有很强的艺术感染力。这些手法,并非从《作曲法》中学来,而是老艺人们(演员和乐师)对剧中人物有深刻理解,对原唱腔加以改造,逐步形成了新的唱腔。《韦》剧的作者在咏叹调《长风萧萧》中运用这一手段,虽然不似过去那样得心应手,其用意正是为了表现当时的主人公站立船头,面对滔滔红河水,他思绪万千,心潮起伏,想到自己救国救民的斗争屡遭失败,竟不得不离家出走时的复杂心态。作者很清楚,若墨守以往几部歌剧的表现手法,是难以塑造出这位革命家的音乐形象的。在歌剧的音乐创作中,可以也应该调动一切音乐手段,这仅仅是为了戏剧的内容和人物的塑造,而非单纯去眩耀技巧。 《韦》剧中典型的壮族音调唱段,是第四场的《红水河上滩连滩》。(谱例25) 接近汉族音调的唱段,是第五场的《杜鹃开花不为果》。(谱例26) 作者选用这两种民歌音调,来描写剧中的生活场景,加强生活的气息。 这是一个对比的抒情主题,陪衬以活泼跳跃的支声部。作者在发展部分,用此主题在不同的声部上模进交替出现,推向高潮:“拔哥已经回来!”。再现部分,作者巧妙地将变化了的两个主题结合在一起,然后过渡到尾声,并气势恢宏地结束在降D调的第一主题上,全曲达到最高点。(谱例29) 需特别提到的是,此合唱曲的歌词仅有八句,作者采用对位和卡农的手法,将它发展成一首将近五分钟的、紧扣剧情的场景合唱曲,不仅其生活气息浓郁,且始终保持着壮族音乐的基调,这充分显示了作者在歌剧音乐创作上的功力。此剧由于青年音乐家黄安伦的加盟,使歌剧的器乐部分有了很大的突破,为这首合唱曲也增添了不少光彩。《韦》剧是作者有意突破自己的作品,也是作者从歌剧民族化道路的基点上,进一步探索更加歌剧化的作品。当年此剧演出后,作者曾问我观后感,我半开玩笑地褒贬了剧中的合唱《把铜鼓敲起来》和咏叹调《长风萧萧》二曲。多年后,作者对其《长风萧萧》也有所反思。他语重心长地说:“当时,过多的考虑了音乐的发展和突破,却有些忘记群众了。歌剧脱离了群众,便走上了绝路。”作者仍未止步,他对歌剧事业的执着和探索的精神,令人敬佩。诚然,“皮之不存,毛将焉附?”偌大的中国,如果我们的歌剧离开了千百万群众,它何以生存? (六) 作者在歌剧音乐创作中,十分注意音乐与剧诗(文学)的结合。不仅力求音乐与歌词的节奏、语气吻合,且尽可能做到和语言的声调大致相符。他从来不先写出音乐,再让剧作者填塞歌词。所以他的音乐,唱来顺口,听来顺耳。作者写《春》剧时,为写出地方的风格,曾努力学湖南话,颇为见效。使他这个长期生活在北方的广东人,初次便写出具有湖南乡音的歌剧。其实,作者是在遵循民族的传统。我国地方戏曲,特别是昆曲与京剧,无论填词、创腔或演唱,都十分考究韵律和声调,不仅要了解字义,还要熟悉字音,强调“依字行腔”。所谓“度曲先须识字,识字先须反切”。当然,歌剧音乐不同于昆曲和京剧,不可能也不必要字字符合语言的声调。但似乎也不应该违背语言的规律,如某些流行歌曲那样满篇“倒字”,从而失去汉族语言的魅力,使唱者为之绕口,听者为之咋舌。 陈紫以他毕生的精力,为追求(西洋)歌剧的民族化,不懈地探索与实践,已取得大量的、不容忽视的成果。如本文前面所述:“他为我国民族歌剧事业的发展作出了很大的贡献,为民族歌剧的音乐创作提供了宝贵的经验。” (注:此文应《人民音乐》之约,发表于该刊1997年8月号) |

在一阵鼓声之后,合唱进入上述第一主题,壮族音调,似号角之声,与韦拔群的主题相近。此主题用卡农的手法渲染,经过一段节奏紧凑的过渡,进入第二主题。(谱例28)

在一阵鼓声之后,合唱进入上述第一主题,壮族音调,似号角之声,与韦拔群的主题相近。此主题用卡农的手法渲染,经过一段节奏紧凑的过渡,进入第二主题。(谱例28)