鲍元恺: 怎样学作曲 10/14/2011 点击数:3577 |

鲍元恺答网友 怎样学作曲 EMUS , China Musicology web 2011-09-29

(鲍元恺) 网友 Cheeven IP: 117.84.190.47 留言问及: 鲍老师:您好!请问作为一名非音乐专业出身的社会青年,如何最有效的学习作曲?谢谢。四大件艰深繁琐,自学之路似乎不通,您有好的建议吗?我有些钢琴基础。 我在2002年,曾经在爱乐人随笔网站回答过类似的问题。虽然我的回答都是一些常识,但是,在这个谬误替代常识的时代,即使是在专业作曲圈子里,这些最基本的启蒙也往往被忽视。 现转帖如下: 应笑我 (2002-09-19 12:55:36) 鲍老师,看到您此刻在网上,真是太激动了!先祝您身体健康!然后请教您两个问题: 1,我自幼爱音乐,但现在也只是一所普通师范学校音乐系的手风琴学生,对作曲感兴趣,可基础太差(斯波索宾的和声才学了小半本书),我该如何作?学些什么? 2,不同律制的乐器能否在一起做重奏?如钢琴和古筝。 回答“应笑我” 第一个问题。 主要不是“该如何做”的问题,而是你“想如何做”的问题。 作曲的范畴非常宽泛,风格,形式,体裁多种多样。有人爱写流行歌曲,有人爱写合唱,有人偏爱钢琴,或二胡,或其他某种器乐曲,有人终生从事交响乐创作……只有你确定了“想如何做”的具体目标才好研究“该如何做”。 至于“斯波索宾的和声才学了小半本”,倒不是大问题,甚至暂时不识谱都不是大问题。学习音乐,主要不是学习知识,也不只是训练技术,根本的是挖掘和发展自己的灵性。如果你具备作曲的兴趣和灵性,知识和技术可以逐渐掌握。鲁迅有一篇《人生识字糊涂始》(附一),说的是“字”和“话”的关系。我们许多学习音乐的朋友也正是从学习了“字”——识谱、乐理、和声之类,就开始一步步远离“话”这个音乐本体了,以至越学越偏离音乐,从此“人生识谱糊涂始”。就像人们看美女,本来可以得到感官上的愉悦,可是有人学了骨科的外科的解剖,就忘记人的外形美和气质美,结果只看到美女那枯燥、丑陋以致恐怖的骷髅或内脏,看到的是那206块骨头,是那跳动的心脏,是那蠕动的肠胃,这不是很可怕吗?当然,作曲的“解剖学”是一定要学的,我说的是不要把活的艺术学成死的知识和技术。事实上,艺术创作就其本质来说,其灵动的活力和你的知识、理论、技术不一定成正比,倒是和知识、理论、技术几乎无关的直觉、灵感、想象、激情这些“别才”在起作用——“夫诗有别材,非关书也;诗有别趣,非关理也”(宋 · 严羽:《沧浪诗话 · 诗辩》)。 关于这个问题,阿镗先生记录了我关于作曲和学作曲的几篇谈话,见附二。 第二个问题,不同律制的乐器在一起重奏合奏的先例太多了,钢琴伴奏的歌唱就是。在创作、演奏的各个环节,除了某些民族的极其特殊的音律,一般以五度相生为基础衍生的各种音律,只要调配适当,不会有太大的冲突。12平均律是将计算出来的律制同人能接受的游移范围折衷的结果,用辛德米特的话说,“这个折衷物却冒充成了音的世界的本身”。对于一般听众,这个差别不会很明显。 我在写调性音乐的旋律的时候,往往用首调唱名构思,也是为了使自己接近五度相生律的天然感觉。当反过来阅读总谱或演奏的时候,才完全使用固定唱名。 律制的问题作曲家要考虑,但是在实际运用时,更多是演奏家的事。弦乐的律制问题比较突出。这一方面可以向演奏提琴的音乐家请教。在小提琴上,A调的导音并不等于降D调的属音,甚至在同一个调里的同一个音,演奏旋律时和演奏双音、和弦时(例如在F大调里,演奏旋律时的A同F/A双音里的A)音高位置也是不一样的。 你说,演奏家也应当用守调分析调性作品,其实,拉小提琴的都会这一手。当他看到一大串带着#和b临时记号的音符时,他必须先把调性弄清楚(就是找到首调的do),不然只能瞎拉,音准都不对。 我不仅提倡在掌握固定唱名外学会首调,还建议别小瞧简谱。凡说明音级(不存在音区问题的)或显示一个简单旋律(不是多声部)的时候,我不会傻到在白纸上现画五条不平行的“平行线”再写音符的地步。 当然,写多声部器乐曲是另外一回事。序列音乐更不可能使用首调(没调可守)和简谱。 补充一:有人问,我不想学作曲,就是想听音乐,但是我不懂音乐,怎么办? 答:什么叫懂音乐?当然,歌唱者懂得发声,弦乐演奏者懂得指法、弓法,作曲者知道和声、对位、配器,是一种“懂”。 但是,最终看你是否懂音乐的标准不是这些,而是你对音乐是否有感受以及感受的程度。孔子说:“知之者不如乐之者,乐之者不如好之者”。喜欢音乐,并且被音乐所感动,就是懂音乐!以这个标准,业余音乐爱好者懂音乐的大有人在,职业音乐家不懂音乐的也大有人在! 补充二:有人说,哈哈!居然鲍先生也提倡首调。那是落后的简单的东西呀! 答:我不是提倡处处用首调,唱那些频繁转调的旋律,我肯定就用固定唱名了。但是,首调读谱,有的时候真方便,例如做和声题:1是1(大调一级根音就是do), 2是2,多省事!两者都要会,需要啥用啥!再说,视唱练耳、读谱训练,说到底,是为音乐实践服务的。只要达到训练音乐的听辨、记忆、想象能力的目的,用什么方法并不重要。至于作曲的时候用什么唱名,则更无所谓,谱子写出来就行。唱名是读谱人的事情,和你无关!我是学西洋乐器出身,又从小接受固定唱名训练,首调是自己在实际学习和创作中逼出来的。看到现在一些孩子只会固定,一说移调就犯傻,觉得有必要在课堂教学的固定唱名之外顺便会一点儿首调。方便而已。 补充三:我不知道我究竟“想如何做”,怎么办? 我不知道你这个问题从何问起。那就要问你前面说的“想学作曲”是为啥?如果不是兴趣与特长所致,而是为了取得学历、拿到文凭,而又因为“嗓子不脆,乐器不会”,干不了表演,只好学作曲(这样的目前确实是多数)。那么在当前荒谬的教育体制下,我也不能说你都错。不过,这已经不在我能够回答的问题之列了。如果你对作曲充满兴趣,却不知从何下手,那么告诉你,作曲的路从哪里都可以走通:你会拉二胡,兴之所至,顺手即兴一段旋律,也许就是你作曲之路的起点。你会弹钢琴,右手“瞎编”的一个旋律,左手“瞎配”了自己认为好听的伴奏,说不定从此开辟了你的一个新世界。如果你不会乐器,只会唱歌,那么见到触动自己心灵的一段歌词,急不可待地随口配上了自己的旋律,不会五线谱就用简谱,连简谱也不会,就唱出来,请人代你记谱,说不定这就是一首日后可以流传的你的歌曲处女作呢。作曲不是正襟危坐、苦思冥想地在谱纸上写写画画。说话都说不清楚的,怎么能作文?脑子里没有演唱的或者演奏实际音响的,写谱能写出啥来?至于完全不管实际音响,纯粹根据某种理论计算出来的玩意儿,你想,据此演奏出来的东西能听吗?别忘了,音乐是用耳朵听响的,不是靠眼睛看谱的。 补充四:作曲和考作曲的区别 以目前的作曲招生考试制度,临场答卷的“作曲”和实际创作完全不是一回事: (1)标准不同。考试以无误地符合考题在结构、形式以至风格方面的要求为标准,有对与错的严格界线;创作,则以反映出你的灵气和创造性为标准,只有高低、优劣、精粗之分。至于对与错,在今天的多元化艺术世界,难以界定。 (2)环境不同。考试是众多战战兢兢的考生聚在一室,不能踱步冥想,不能弹琴试听,不能放声舒怀,更不能放下笔,出去“体验体验生活”;创作,则往往独处在思路自由驰骋的空间,没有像抓兔子老鹰一样的监考人员在眼前晃悠,没有你看着不顺眼的某位考生坐在你旁边。写到得意处,可以乱吼,和弦没把握,可以在琴上找,思路不通,可以到大街遛弯去(我现在是到海边沙滩瞎转悠)。 (3)心理不同。作曲考试要求在规定的不可更改的三个小时内,按照一个陌生的甚至可能是你十分厌恶的主题去展开音乐,这就需要一种写不出来的时候也能硬写的本事。考场不相信感觉——多么有感觉的人,进了考场也得傻!创作则是随心所欲,想写就写,不想写就喝酒去。 (4)工具不同。考试只能使用不出声音的铅笔和谱纸,对于习惯使用钢琴,或者如今习惯使用ENCORE/ FINALE/ SIBELIUS的人,往往会一筹莫展。而创作的时候,您随便。柏辽兹借助吉他作为辅助工具来作曲的方法本人也干过……总之,五花八门,没人干涉你使用什么工具。不过,肖斯塔科维奇说,用钢琴辅助作曲是愚蠢的。他的意思大概不是对作曲离不开钢琴的肖邦、拉威尔们的不敬,而是让后来的中国作曲考生们提前做好在不能使用钢琴的考场考试的准备吧? 凡是来找我学作曲的,我第一句话就是:你是学考作曲,还是来学作曲?我可以教你在考试中得高分,但是今后不一定能够作曲。为了应付这种考试,可以教你写不出来也能堆出“合理”音符的“操作规程”。这和作曲可是完全不同的思路,有完全不同的教法。前者是照章操作,后者是激发灵性。 补充五:我怎样听音乐 如果是指在家中听唱片(如今还有电脑上的MP3之类),我听音乐的原则是:随意,并且不求甚解。 当时住在音乐学院的时候,周围的邻居都知道我家整天开着音响。其实,我自己根本就没认真听,不知道自己听得是什么,甚至不知自己是否听到了——我也许在读书,也许在练字,也许在看电视——任凭两个声音打架。 如果在不经意间突然听到了令我关注的音响——某个绝妙的和弦、某个豁然的转调、某个绚烂的配器,我会关机。研究作品,或备课的时候,我反而不听了,该“求甚解”的时候,只是认真读谱。我没有边听边研究总谱的能力,我读管弦乐总谱100%跟不上演奏的速度。 至于听音乐会,我倒是非常认真的。不仅仅认真听作品,还特别认真注意指挥的动作甚至每个声部的演奏——大概因为我是乐队乐手出身的关系吧? 当我家没有音乐声音的时候,那就是我在作曲了——作曲时绝对不听音乐,也不弹琴。我没有在钢琴上作曲的本事,从未出现过凭天赐灵感在指尖下流淌的浪漫情景。 陶潜所言“好读书,不求甚解;每有会意,欣然忘食。”大约就是我日常听音乐的状态。 补充六:作曲靠啥? 旋律靠天赋 和声靠感觉 复调靠功力 配器靠经验 补充七:作曲家不一定是“知之者” 一位北京的京剧行家说我的这部交响乐连“缝里”(估计指的是复调的对位声部,或者和声的内声部,或者是主题之间的连接乐句之类)的音调和节奏都充满京剧味儿。真是高抬我了!其实,我除了可以大致分辨西皮、二黄以外,对多数唱腔、曲牌至今闹不明白应当叫什么,凭印象和感觉写下去就是了。儿时听过不少,但是不知究竟,更说不上出处的名字。 我将请一位京剧音乐专家帮我把各乐章各段各句的出处的“学名”写出来。在交响曲里,我根据自己对京剧音乐的印象自造了不少旋律,把这样的旋律抽出各个片断标出出处就更难了。不过这件事还是要做,不然,哪一位要写关于《京剧》交响曲的论文,第一道关就过不去。 于京剧我充其量是喜欢而已,绝对不是真懂。好在孔老夫子一直在安慰我:知之者不如好之者,好之者不如乐之者。 其实,不仅仅是这部作品。 当一部作品完成,我可以在认真研究之后,在课堂上把自己作品的结构、和声、对位、配器说的头头是道。但是,实际上我创作的时候绝不是这么想的。我至今弄不清我的第一交响曲的1、3两个乐章的结构.这次“鲍三”,不明白的依然是1、3两个乐章。好在两个交响曲的二乐章都是“帕萨卡利亚”,这样的乐章我自己大致还是清楚的。但是,要是讲起来,还会有很多并非自己当初所想。如果你在课堂上说真话:“就是感觉到那儿了,所以就这么写”学生肯定不满意! 教授的身份要求你说清楚,可是作曲家的实际偏偏就是不清楚! 鲍三的2乐章首演时长达16分钟,从整体比例上说,应当删或缩,但是要想改变当初的思路,真是难!马上进录音棚了,还没敲定…… 读读下面鲁迅这篇文章。 附一: 人生识字糊涂始 鲁迅 中国的成语只有“人生识字忧患始”,这一句是我翻造的。 孩子们常常给我好教训,其一是学话。他们学话的时候,没有教师,没有语法教科书,没有字典,只是不断的听取,记住,分析,比较,终于懂得每个词的意义,到得两三岁,普通的简单的话就大概能够懂,而且能够说了,也不大有错误。小孩子往往喜欢听人谈天,更喜欢陪客,那大目的,固然在于一同吃点心,但也为了爱热闹,尤其是在研究别人的言语,看有什么对于自己有关系——能懂,该问,或可取的。 我们先前的学古文也用同样的方法,教师并不讲解,只要你死读,自己去记住,分析,比较去。弄得好,是终于能够有些懂,并且竟也可以写出几句来的,然而到底弄不通的也多得很。自以为通,别人也以为通了,但一看底细,还是并不怎么通,连明人小品都点不断的,又何尝少有?人们学话,从高等华人以至下等华人,只要不是聋子或哑子,学不会的是几乎没有的,一到学文,就不同了,学会的恐怕不过极少数,就是所谓学会了的人们之中,请恕我坦白的再来重复的说一句罢,大约仍然胡胡涂涂的还是很不少。这自然是古文作怪。因为我们虽然拚命的读古文,但时间究竟是有限的,不像说话,整天的可以听见;而且所读的书,也许是《庄子》和《文选》呀,《东莱博议》呀,《古文观止》呀,从周朝人的文章,一直读到明朝人的文章,非常驳杂,脑子给古今各种马队践踏了一通之后,弄得乱七八遭,但蹄迹当然是有些存留的,这就是所谓“有所得”。这一种“有所得”当然不会清清楚楚,大概是似懂非懂的居多,所以自以为通文了,其实却没有通,自以为识字了,其实也没有识。自己本是胡涂的,写起文章来自然也胡涂,读者看起文章来,自然也不会倒明白。然而无论怎样的胡涂文作者,听他讲话,却大抵清楚,不至于令人听不懂的——除了故意大显本领的讲演之外。因此我想,这“胡涂”的来源,是在识字和读书。 例如我自己,是常常会用些书本子上的词汇的。虽然并非什么冷僻字,或者连读者也并不觉得是冷僻字。然而假如有一位精细的读者,请了我去,交给我一枝铅笔和一张纸,说道,“您老的文章里,说过这山是‘崚嶒’的,那山是‘巉岩’的,那究竟是怎么一副样子呀?您不会画画儿也不要紧,就钩出一点轮廓来给我看看罢。请,请,请……” 这时我就会腋下出汗,恨无地洞可钻。因为我实在连自己也不知道“崚嶒”和“巉岩”究竟是什么样子,这形容词,是从旧书上钞来的,向来就并没有弄明白,一经切实的考查,就糟了。此外如“幽婉”,“玲珑”,“蹒跚”,“嗫嚅”……之类,还多得很。 说是白话文应该“明白如话”,已经要算唱厌了的老调了,但其实,现在的许多白话文却连“明白如话”也没有做到。倘要明白,我以为第一是在作者先把似识非识的字放弃,从活人的嘴上,采取有生命的词汇,搬到纸上来;也就是学学孩子,只说些自己的确能懂的话。至于旧语的复活,方言的普遍化,那自然也是必要的,但一须选择,二须有字典以确定所含的意义,这是另一问题,在这里不说它了。 ( 一九三五年四月二日) 附二: 记录鲍元恺教授三次谈话 阿镗 记鲍元恺教授一席话 台湾 阿镗 台湾《省交乐讯》1995年5月号 结束省交响乐团第一届作曲研习营的讲课后,二月十二日,鲍元恺教授来台南一游。 当代作曲与教作曲的双料宗师级人物,由省交出学费,旅费,越海峡送上门来,岂有白白放过之理?于是,顾不得他连日睡眠不足,与他一谈就是从中午到深夜。又是一次“听君一席话,胜读十年书”。 现把当天鲍教授的谈话简略记之,与同道朋友分享。 “作曲训练,对位比和声更重要。特别是二声部对位,简直是作曲的基础。” 他边说边打开钢琴,背谱弹了勃拉姆斯第一交响乐第四乐章的这一段:

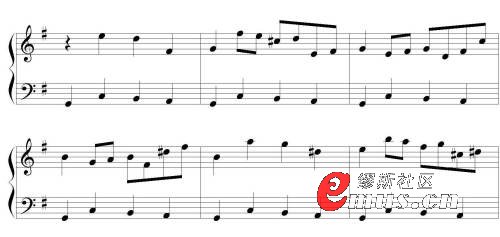

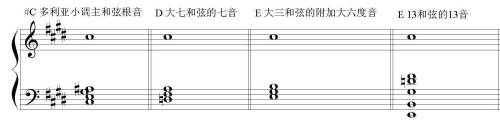

" 巴赫的三,四,五声部赋格,真正听得清楚而又独立的,一般都只有两声部。其余声部,多数是或三度,六度平行,或是长音,或是休止符。” “为低音写高声部旋律,比为高声部旋律写低音配和声,更加困难,更需要多训练。给学生出习题,假如有十题是为旋律配和声,有五题是为低音写旋律,我常常会叮嘱学生,宁可不做前面十题,也一定要做完后面五题。” “柴可夫斯基的作品好在雅俗共赏,有好旋律,有强烈的管弦乐效果。勃拉姆斯的作品好在低音与中音声部的丰满,坚实,耐听,经得起分析。” “分析经典作品,目的是了解前辈大师如何把他们的房子盖起来。像刚才勃拉姆斯的谱例,明显是先有顽固低音,再有高音部旋律,最后才有中间声部。这种先下后上的思维方式与作曲技巧,中国作曲家普遍缺乏,特别需要多学习,多受训练。” “德彪西《牧神的午后》前奏曲,和声新奇独特。分析起来,其第一段不过是用不同的和弦去配相同的高音。” 他随手在一张白纸上画了五条线,写下这样几个和弦:

"巴托克的《管弦乐队协奏曲》,对位功力之高,不下于巴赫,值得多听多分析。” “巴托克的《舞蹈组曲》,和声结构十分独特:第一段用二度旋律与和声,第二段用三度旋律与和声,第三段用四度旋律与和声,第四段是二度,三度,四度一起用……” 他叫我找出该曲的总谱,一段一段分析给我看,令人拍案叫绝——为巴托克的作曲神技,也为鲍元恺的独具慧眼,见前人之所未见叫绝。 “某些听觉特别敏感的作曲家,在小调中用持续低音时,不用主音而用三级音。这是因为主音的大三度泛音会破坏小调的调式感觉,而三级音就没有这个问题。” 他先举了柴可夫斯基第六交响乐第二乐章中段连续四十小节的顽固低音,以及第五交响乐第四乐章呈示部为例,接着,又背谱唱出卡巴列夫斯基小提琴协奏曲第二乐章的主题,并叫我找出该段的钢琴伴奏谱来看:

这首曲子我曾给多位小提琴学生上过课,可是从来未会留意到有这样一个作曲上值得注意的问题。 “管乐器的和弦配置,要效果好,最重要其实不是一般配器教科书上强调的(交错),而是要善于根据音响强弱的需要选择适合音区。长笛与单簧管,是高音强低音弱;双簧管与大管,是低音强高音弱;所有铜管都是高音强低音弱。要记住这些规律有个窍门:以总谱的乐器顺序排列,1,3高强低弱,2,4低强高弱。以下高强低弱。” 笔者对肖斯塔科维奇的第十一交响乐佩服得五体投地,乘此良机问鲍教授此曲特点何在。他一面指出该曲主要特点是描述性,素材皆原有,对位特别丰富,结构特别庞大,第三乐章的多调性等,一面随时随口唱出各段的主题与对位。这种超凡功力令我惊奇不已。问他何能如此,他说: “我主张背总谱,也曾下功夫背过不少总谱。前人说(熟练唐诗三百首,不会做诗也会偷)。此理在作曲上也通。如果有几十首经典作品刻在脑中,要写出很差的作品,机率一定大大降低。” 比起勋柏格要学生抄莫扎特弦乐四重奏谱的训练方法来,鲍元恺自己背,也要求学生背总谱,那是更进一步。难怪他教出来的学生成材率特别高,在大陆已有“作曲鲍家军”之誉。 “节奏与和声要常常(错位),音乐才会灵活,不呆板。” 他列举了好几个例子来说明此问题。可惜笔者记忆力不佳,只记住原理,忘掉了谱例。刚好最近正在构思(萧峰交响诗),我便现买现卖,把这招(错位大法)用在某处一直自嫌太呆板的地方。果然,一招奏效,音乐马上(活)了起来。 “做练习要像做奴才,一切听主人的。这个(主人)包括所有规矩,法则,老师的要求。作曲,则要像做皇帝,老子天下第一,谁的话都可以不听。” “要常常用(逆反)的方式去思考,去尝试。” “作曲如做人,要能雅能俗,俗中有雅,雅中有俗。要为他人着想——为指挥,为演唱演奏者,为听众着想。” 鲍教授对阿镗所谈,远远不只以上这些。单是分析巴托克的舞蹈组曲和论析肖斯塔科维奇第十一交响乐的特点,如详记下来,已足可各自成一篇论文。 听说省交已把这次作曲研习营的几场专题讲座,制作成录音带和录影带。这是功德无量之事。相信看鲍教授的讲课实况录影带,比读笔者这篇小文,一定生动,精彩得多。 鲍元恺的《炎黄风情——中国汉族民歌主题二十四首管弦乐曲》,即将由摇篮唱片公司发行部份选曲。笔者已先听为快,获益良多。省交陈澄雄团长四月份将再度指挥深圳交响乐团在香港演出这组作品。各位同道朋友,如能把鲍教授的所讲和他的创作实践互相印证一番,当会有更多收益。(1995年2月24日于台南 原载于《省交乐讯》1995年5月号) 阿镗:鲍元恺教授谈作曲与教作曲 教作曲,不难在帮学生建立作曲的标准,也不难在教会他各种作曲技法,而难在诱发他作曲的欲望。学生有了强烈的作曲欲望,自己会去建立标准,寻找方法。 诱发学生的作曲欲望,最重要是让他多听。包括多听经典之作,多听音乐会等。特别重要而有效的,是让他多听同行,同辈,同学的作品。听时空距离越远的作品,激发力越小。听时空距离越近的作品,激发力越大。听一首同班同学的好作品,然后老师大加称赞,其激发力最大。这是利用人性本能的不服输,求上进,以至嫉妒心理,达到教学目标。所谓”请将不如激将”,与此道理相通。 先教作曲规则,这样违规,那样不可,就如同学外语先学文法,绝对是错误方法。最好的方法是母语教学法。其四个阶段是:1听到。2听懂。3会讲。4会写。听到,就是不管懂不懂,先大量听了再说;听懂,就是能感受到作品的喜、怒、哀、乐,进而能判断其高、低、好、坏;会讲,就是已有作曲的欲望,能自哼,自弹几句自己心中的音乐。会写,就是能把脑中幻听到的音乐写下来。 就创造的本质说来,一位初学作曲的学生,写下一句简单的旋律,跟贝多芬写下一首交响乐,没有什么两样。 我教学生,有意识,有计划地分成1先放,2后收,3再放,这样三个阶段。学生入学第一年,尽量鼓励他敢写,多写。写得再差都没有关系,只要一写出来,就称赞,就鼓励。第二,三年,就要指出他作品的毛病、弱点、问题、建议他如何写得更好。此期间,就是建立标准,给予方法。第四,五年,又鼓励他敢写、多写、尽可能写出自己的风格。 有一种学生,对自己缺少信心。写一个音,擦掉;写一小节,又擦掉;写来写去,总写不出一页谱来。医治此毛病,我有一怪招:给他一支钢笔,一页谱纸,坐在他旁边,规定他二十分钟之内,写满一页谱纸。用钢笔,便不能擦,只有一张谱纸,便不能扔。两三次之后,这个学生就敢写,能写,对自己有信心了。 帮学生建立标准,主要靠大量分析经典作品,让学生心中有经典,常常以经典作品为标准,衡量自己的作品。 作曲老师分析作品,应不同于理论老师分析作品。理论老师分析作品,一定是从全局到局部,并分门别类,讲其结构如何如何,曲式如何如何,和声如何如何,整体如何如何。作曲老师分析作品,主要是找出作曲者如何从无到有,从小到大,从局部到整体的轨迹,寻求他每一个音符为什么这样写而不那样写的答案。 主修老师,对诱发学生的作曲欲望和帮他建立起作曲和标准,负有完全的,不可推卸的责任。至于技巧与方法,则有和声,对位,曲式,配器等课程的老师共同分担责任。 最不需要教的课是配器,最需要教的课是复调(镗按:即对位)。配器技术,有可能自学而得。复调写作,不可能无师自通。 作曲老师教对位,不是教对位规则,教对位规则是对位课老师的事。作曲老师主要是教在写作时,如何应用各种对位技巧,把作品写得丰富而有逻辑性。 配器的基础是“乐队感”。乐队感是无法教的东西。我的同事陈乐昌老师教配器课,常常把学生带去听乐团排练,这是最聪明的做法。听十遍一流乐团的唱片,不如听一遍三流乐团的排练。因为前者是固定的,平面的;后者是活生生的,立体的。 里姆斯基—科萨可夫的配器法(镗按:即《管弦乐法原理》)有很多毛病,不是好教材。机械地排列乐队音响的比例,误人子弟。谱例全用他自己的作品,且多是歌剧作品,他自己很方便,可是教和学的人就很不方便。普劳特和辟斯顿的配器法书,是好得多的教材(镗按:普劳特的配器法,在台湾的书名是《管弦乐法教程》,只有”程石宽校刊”,”顺风出版社印行”的字样,书内外均找不到作者和释者的名字,辟斯顿的配器法,台湾似乎未见有出版)。 为学生分析作品,我主要分析海顿以前和德彪西以后。莫扎特,贝多芬的作品,已有其它课老师分析,不需要我。浪漫派作曲家,除了勃拉姆斯,其它人的作品不值得分析。因为它们在曲式、和声、对位上都没有新东西,只有各种特别的感情。而感情是不可教,不可学的。 瓦格纳把大小高调系统用尽用绝了,调性面临崩溃。印象派与十二音体系,是从两个不同极端,对浪漫派的反叛。 德彪西作曲,常常是心中先有音色,有乐器,然后才有和声,有旋律,有曲式。心中无乐器的作曲法,属于巴洛克时代。 德彪西一辈子干的一件事,就是取消导音,用大二度代替小二度。反小二度反到极端,就变成全音阶。 把小二度用到极端的人,是勋柏格。十二音体系,就是建立在每个半音都地位平等的基础上。 前卫派或先锋派,分成两途。一途是从高度控制出发,走到整体序列(Series)。另一途是从无控制出发,走到偶然音乐和不要乐谱。两者是殊途同蹄,到最后都变得不可辩认,不入人耳,一般人无法接受。 分析作品,要用一句简单的话,或用一个音程,一个图表,一个和弦,把一首作品最重要的特征点出来。例如,德彪西的《午后牧神》,就是用不同和弦来配伴升C音。李斯特的《前奏曲》(第三交响诗),是D,#C,F三个音,巴托克的舞蹈组曲,第一段用二度旋律与和声,第二段用三度旋律与和声,第三段用四度旋律与和声,第四段是二、三、四度一起用,等等。 音乐的三大要素是旋律、节奏、和声。这三者互相约束,此消彼长。在同一时间,通常只能突出其中一个,不可能同时都突出。比如,德沃夏克的新世界交响乐第二乐章开头,和声变化很多,节奏和旋律就退居其次,很简单。斯特拉文斯基的《春之祭》和非洲音乐,节奏极其复杂,旋律与和声就很简单。中国戏曲音乐旋律丰富而变化精致,和声与节奏就简单。 作曲,不过是记录头脑中的”幻听”,没有幻听的人,不能学作曲。 做学问,宏观要见解正确,微观要细无可细。 能写出《炎黄风情》,全靠当年在中央音乐学院念书时,何振京老师教我唱民歌,苏夏老师鼓励我为民歌配和声,郑小瑛老师指挥红领巾乐团,让我吹长笛。 教作曲的过程,我自始至终紧抓不放的是三样:1 激发欲望。2 建立标准。3 给予方法。 用最简单的话来概括我教作曲的特色是:以克服心理障碍为起点,以创作实践为主线,以开发创造潜能为目标。 奇谈偶记 1995年 天津 在天津数天,有不少机会与鲍元恺兄闲聊。听他的高论奇谈,常忍不住拍案叫绝。时隔多日,仍记得几则。兹录于此,与同好分享: “主动结交艺术家的政治家,是一流政治家。主动结交政治家的艺术家,是末流艺术家。” “用人,首选是没有名气而有实力。其次是又有名气又有实力。无实力者,有无名气皆不能用。有名气而无实力者,一用,准倒大霉。” “稳、准、狠这三个字,在声乐艺术上的新解是:要通美声,声音才会稳;要通民族唱法,咬字才能准;要通流行唱法,感情才够‘狠’。” “国人的纯美声唱法,太过专注于声音本身而忽略了中国式的咬字与情感,韵味,不易为中国人接受。治此病之道是兼学民族唱法的咬字清楚和流行唱法的情感直接,讲究韵味。” “明明出尽力气,却要装作若无其事,脸带微笑,这是美声唱法。明明有所保留,却要装作全力以赴,瞪眼露牙,这是流行唱法。唱高音时,这种区别尤其明显。” “你(指阿镗)的全部文章加起来,其价值也抵不上一篇‘音乐之美’(镗按:该文曾刊登在”音乐月刊”1993年2月号及”香港文艺”创刊号)。花八个月写出这样一篇文章,值得!” |