许文霞:评上海高院一份欺公罔法的荒唐判决——许如辉家人诉中唱上海公司、汝金山侵权 3/18/2009 点击数:8502 |

||||||||||||||

评上海高院一份欺公罔法的荒唐判决 ——许如辉家人诉中唱上海公司、汝金山侵权 (法官:张晓都、范倩、李澜,评点:许文霞) ………………

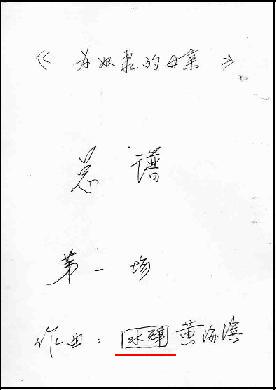

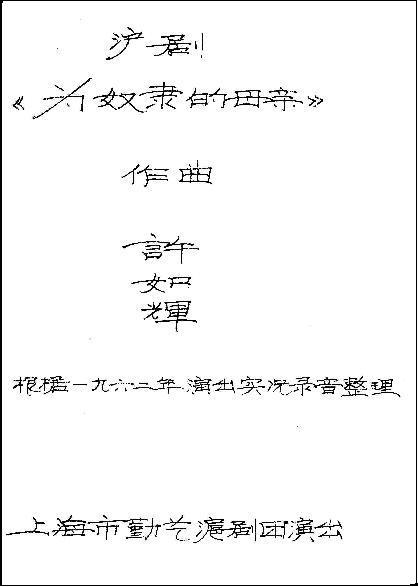

[前言] (戏曲音乐家许如辉) 欺骗公众,罔顾法律,没有一张相反证据,就肆意褫夺戏曲前辈许如辉先生所有作曲权益!笑上海中高级法院某些法官,法律知识不及普通百姓之余,心中何尝不是鬼打墙:这是一份怀有不可告人审判内情下的内外串谋、定调许如辉必败、不惜枉法凟职的荒唐判决! (本案磁带,作曲、编剧都无署名,侵权确凿,上海法官竟然认为不侵权,容忍至今还可销售。请法官扪心自问,原作者和侵权者,你们在保护谁?) 一起简单的维权案,许如辉作曲事实早为社会所公认,我们又递交了大量原始书证,包括上海《解放日报》广告、历年说明书,部分曲谱,单位作曲证明,杨(飞飞)团长出具的作曲证明,许如辉作曲署名的其他光盘等……,最后竟不敌被告没有一张相反证据而败诉。上海两级法院前后审了四年,审得复杂无比,故意瞎判,该赢的输,该输的却赢了?!整个审理过程,可说移花接木,颠倒黑白,篡改事实,瞒天过海……,卑劣手法应有尽有 。特别是冒犯了司法不允许的“判非所诉”,结果判到案外人——演员杨飞飞头上去了。两轮法官有法不依,知法犯法,糟蹋证据不算,许如辉被“败诉”的原因,居然是我们“举证无能”?说白了,我们即使递交十吨证据,他们也会糟蹋殆尽,为什么呢?我们的证据越多,他们越惧怕,断了其迫害文人,一槌整死许如辉的阴谋也! 许如辉败诉,连被告中唱厂的员工也看不下去了,深为不平!本案两造法官亵渎了《著作权法》,还触犯了《诉讼法》、《证据法》和程序法,往死里整原作曲许如辉,其枉法后果是助纣为虐,坐大了汝金山的剽窃势头,使其近年来更趋嚣张地堂而皇之取代许如辉!上海保护知识产权是这么个保护法?许如辉败诉已引起人们的警觉,上海审理知识产权的某些法官,哪里是在认真办案,保护知识产权人?没有是非标准,没有道德规范,良心泯没,与真理对着干,从心地里仇恨正派文人,利用职权整人,害人!无论有无幕后黑手操纵,他们已不适合坐在审判席上! 此外,本沪高院的判决书,洋洋万言,实废话一堆,既无相反证据否定“许如辉作曲”,也无法律条文支撑许如辉该输,即如去年5月,我在本荒唐判决回证书上所写:“通篇赖以判案,完全基于‘伪证、谎言、虚言、假言、无证和无事实依据的先入为主……’之骇人听闻的登峰造端”。预设前提,渲染一种先于“本质”的“虚伪存在”,其终点就是“莫须有”!这也就是靠伪造文书拼凑、逻辑不通的判决走向枉法渎职之拐点和焦点! “真作曲竟败在假作曲头上”?也是许如辉自50年代初起,再度饱受上海掌权妄人迫害之最新铁证,于善良的民众,更是醍醐灌顶式的警惕——汝金山文革式的诬陷造假陷害正派文人的作法,远未结束,且在变种中,无处不在,无恶不作,大家要活得加倍小心。 本判决十足不扣,可入选为遗臭万年的当代上海司法丑闻之一! 中华人们共和国上海市高级人民法院 (2007)沪高民三(知)终字第58号 上诉人(原审原告)黄能华,女,加拿大国籍,余略。 上诉人(原审原告)许文霆,男,加拿大国籍,余略。 委托代理人许文霞(系许文霆之姐),年籍同上。 上诉人(原审原告)许文露,女,中国上海,余略。 上诉人(原审原告)许文雷,男,中国上海,余略。 许文露、许文雷共同的委托代理人崔月清,河南德英杰律师事务所律师。 被上诉人(原审被告)中国唱片上海公司,住所地中国上海市钦州北路1066号74栋。 法定代表人杨林海,总经理。 委托代理人陈建平(注:该厂副总编),该公司职工。 被上诉人(原审被告)汝金山,男,中国上海,余略。 委托代理人谈洁民(系汝金山之妻),女,余略。 上诉人黄能华、许文霞、许文露、许文雷、许文霆因著作权纠纷一案,不服上海市第一中级人民法院(2005)沪一中民五(知)初字第317号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭,于2007年9月18日公开开庭审理了本案。上诉人许文霞(同时作为上诉人黄能华、许文霆的委托代理人)、许文霆、许文雷及其上诉人许文露、许文雷的委托代理人崔月清,被上诉人中国唱片上海公司的委托代理人陈建平以及被上诉人汝金山的委托代理人谈洁民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 (杨飞飞没有到场,我在庭上曾大声疾呼:“今天杨飞飞不必到庭,法官没有追究她的不到场,说明她与本案无关!”,台上三位法官(张晓都、范倩、李澜)出于意料之外,闻声一怔!然而本判决最后仍然维持一审原判,默认杨飞飞享有历史上从来不存在的“唱腔设计”音乐著作权,明显“判非所诉”!又对“中唱厂和汝金山”侵犯许如辉著作权丝毫不追究……。接下来的判决书写得像“讨伐许如辉”万言书,对照神圣的司法纪律,最后究竟谁(许如辉PK法官)该被“讨伐”?还没有个定数呢!) (通篇判词混乱不堪,请读者带着这个疑问读下去。) 原审法院经审理查明:在1954年11月4日《上海新民报晚刊》、1963年1月18日《新民晚报》刊登的《为奴隶的母亲》的演出公告上,作曲署名“水辉”,演出单位:勤艺沪剧团。在勤艺沪剧团印制的》、《为奴隶的母亲》与《龙凤花烛》的演出节目单上、以及《妓女泪》与《白鹭》的演出宣传单上、作曲署名“水辉”。上海音像出版社于1990年1月出版的录音带沪剧《为奴隶的母亲》,内附说明书记载:勤艺沪剧团乐队伴奏,1962年9月演出实况录音,作曲水辉。上海音像出版社出版发行的VCD《杨飞飞沪剧专辑》中《为奴隶的母亲》片段的作曲署名为水辉。中国唱片上海公司出版发行的《杨飞飞 赵春芳艺术集锦》封面上有两处作曲记载,一处为杨飞飞,另一处为水辉,该VCD中有《卖红菱》、《妓女泪》(什么“一处,另一处”,任何署名,当然以第一次公开署名“作曲水辉[许如辉]”为准。后来年份凡变“作曲杨飞飞”,出版社纯在胡闹,是侵权!法官不懂“谁在先该赢,谁在后该输”的甄别原则,怎么判案?)。2004年4月16日,上海市文学艺术著作权协会致函中国唱片上海公司称,其受许文霞女士委托,就中国唱片上海公司发行的《杨飞飞沪剧名家名曲伴奏系列(3)》录音带侵害作者著作权一事,要求中国唱片上海公司立即停止侵权行为并予必要的经济补偿。此后,上海市文学艺术著作权协会与中国唱片上海公司之间就许如辉作品的署名权、稿酬与市场销售等问题数次相互致函。(不是许如辉作品,中唱厂还有必要“相互致函”,且“数次”吗?) 许如辉又名水辉,于1987年1月4日去世,黄能华、许文霞、许文露、许文雷、许文霆系许如辉的妻子与儿女。2005年8月25日,许文霞在上海书城南京东路新华书店购买了《杨飞飞沪剧名家名曲伴奏系列(3)》录音带1盒,售价人民币6元,上海市公证处对上述购买行为进行了公证,并出具了(2005)沪证字第15491号公证书。在该录音带的封套正面记载:中国唱片上海公司出版发行,汝金山配器指挥,上海沪剧院民乐队、上海交响乐团弦乐队伴奏(历史上的原编剧,原作曲,都不列,不是已侵犯他们的著作权了吗?再简单不过的侵权案,事实已很清楚,判决已可出来了——中唱厂上海公司和汝金山侵权,根据是《中华人民共和国著作权法》,以下简称《著作权法》)。录音带的A面有六个唱段,黄能华、许文霞、许文露、许文雷、许文霆在本案中主张权利的有五个唱段:《妓女泪》(1957年录音)——“杨八曲”片段(一)、“杨八曲”片段(二)、《为奴隶的母亲》——思家(1960年录音)、《龙凤花烛》——今日方知春常在(1960年录音)、《白鹭》——碧绿之叶(1959年录音)(既然是5,60年代录音,为何不列原作词,原作曲名?),B面为A面唱段的伴奏音乐(作曲是许如辉)。该录音带的封面反面印有六个唱段的唱词(好,既然列出唱词,为什么不列作词者?其中之一就是许如辉。“作词、作曲“都不列,经营了50年的国家级别的中唱上海公司,不是有意侵权吗?)以及有关杨飞飞的简介,简介部分称:“杨飞飞是著名的沪剧表演艺术家,……她不断革新表演技巧,丰富唱腔旋律,创造了一整套以‘柔和’为主要特色的唱腔,被誉为‘杨派’。(又转向了,列这些与本案有什么关系呢?本案原告是是杨飞飞?)……其著名唱段有《妓女泪》中的‘杨八曲’,《雷雨》中的‘四凤独叹’,《为奴隶的母亲》中的‘思家’,《龙凤花烛》的‘今日方知春常在’,《白鹭》中的‘碧绿之叶’等,均深切哀怨,声情并茂,脍炙人口。现将以上精彩唱段重新配器、录音(精彩唱段的作曲是许如辉,根据《著作权法》第四十六条第6款,未经许如辉或继承人同意而重新配器,已侵权,不署许如辉作曲,更侵权严重!司法认定很简单),……”。在所附唱词部分,本案系争五个唱段的唱词间均标注了其中所含的曲调,如“杨八曲”片段(一)“妓女泪”的唱词中标注“[凤凰头]四面一片是荒凉,[迂回调] 回想往事太凄凉。[长三送] 当初我与林同生,[中板]新婚之夜真闹猛,……[快板慢唱] 抗日战争开始后,……”,又如“杨八曲”片段(二)有[道情调],“思家”唱段有[四季相思调]、“今日方知春常在”唱段有[反阴阳血]、“碧绿之叶”唱段有[快板慢唱]、[反阴阳血]。(饶这么大圈子,列这么多沪剧曲调,法官又在捣浆糊了,这些曲调是杨飞飞发明的?汝金山作曲的?谅他们不敢夸口!这些曲调,都是许如辉革新后的新-曲-调!)

一审庭审过程中,黄能华、许文霞、许文露、许文雷、许文霆申请了证人陆才根,中国唱片上海公司、汝金山申请了证人杨飞飞、江建平等到庭,就当年许如辉在勤艺沪剧团担任作曲时的职责范围以及涉案唱段音乐(1、《著作权法》第46条第6款规定,未经许如辉或继承人同意而改编,是侵权。2、《著作权法》第10条保护作品完整权,第14第,使用片段,必需署上原作者名。这里故意从许如辉完整作品中分裂出“唱段音乐”,进而否定许如辉完整作品的著作权,已多处触犯了《著作权法》。)的创作情况等事实作证。

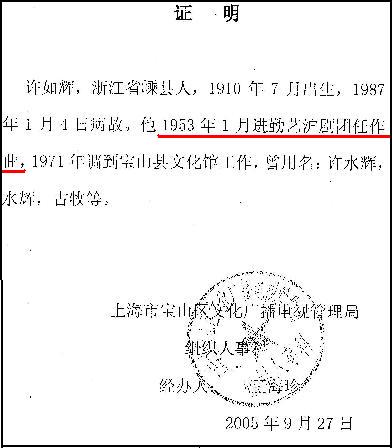

(证据:上海宝山文广局组织人事科证明,许如辉1953年1月进勤艺任“作曲”,05-09-27,判决书中只字不提!蹊跷!)

(证据:《妓女泪》,1954年作曲水辉(许如辉),这是1958年的说明书,后面的出版物,凡不署水辉作曲,都是侵权!) 另查明,上海文艺出版社出版的《沪剧小戏考》(修订本)(1963年7月第2版)摘录了《妓女泪》[三段]、[四段],署名“杨飞飞唱、井光记谱”。上海文化出版社出版的《上海沪剧志》摘录了杨飞飞演唱的《妓女泪。金媛自叹》(俗称“杨八曲”)唱段的词曲署名为“杨飞飞演唱、黄海滨记谱”、(这里的断论太成问题了,“演唱、记谱”,也就是“演唱记谱”,怎么偷换概念变词曲署名呢?“小戏考”没这样认定,是法官在自我阐发!本处词曲署名应“作词石见,作曲水辉”。《沪剧小戏考》当年也涉嫌侵权,本法官怎可以拿此来作司法判决范本呢?)《龙凤花烛》中的“娘望你平平安安快成长”唱段,记载:杨飞飞演唱、陈锦坤记谱。(与上例同,法官在误导!概念完全被混淆,“演唱和记谱”,不属可享有著作权的“作词和作曲”!哪有这样辩理不清,逻辑不通的“判词”?唉!)

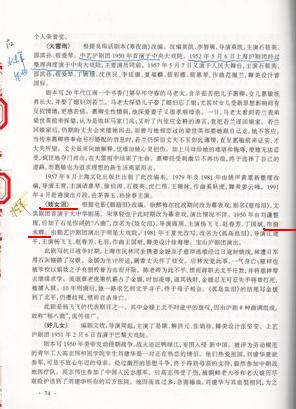

(证据:《上海沪剧志》1999年,第74页,《妓女泪》作曲水辉,法官为什么视而不见?)

2005年10月14日,中国唱片上海公司出具证明称,《杨飞飞沪剧名家名曲伴奏系列(3)》录音带是由其于1995年12月出版发行,该节目的A面为名家演唱的著名唱段,B面为A面唱段的伴奏,需组织乐队重新录音,故聘请上海沪剧院的汝金山对唱段音乐重新配器(这不是白纸黑字承认侵权了嘛!汝金山自说自话改编他人作品,且不署原作者之名,踩上《著作权法》第46条第6款,构成侵权),并指挥乐队演奏。 黄能华、许文霞、许文露、许文雷、许文霆为本案诉讼支付律师费10,000元、复印费人民币27.50元、公证费2,000元、资料查证费人们币30元,翻译费人民币120元、档案资料查证费人民币40元、购买录音带费用人民币费用12元,许文霞为购买往返于中国与加拿大的机票花费加拿大币1,130元。 原审法院认为,关于《为奴隶的母亲》、《妓女泪》、《龙凤花烛》与《白鹭》等4部沪剧的唱腔音乐部分,主要由杨飞飞等演员基于传统曲调改编、创作完成(“杨飞飞创作”历史书证在哪里?)。理由为:根据双方的证人证言以及反映沪剧形成与发展的资料的记载,戏曲唱腔系由演员基于对艺术与剧本的感受,通过对人物的理解和刻画,依赖演员自身的嗓音条件,在演唱方法上作不同处理后,逐渐被观众认同的一种具有独创性的表演风格,故涉案沪剧的唱腔音乐主要由演员创作而成。(这段“理由为”的历史书证呢?纯是法官毫无根据天马行空的臆想和瞎写嘛,“画虎画皮难画骨”,杨飞飞究竟怎么作曲,电视上作一段让大家看看!再说,第一、许如辉与汝金山的著作权纠纷,怎么扯到杨飞飞头上去了?第二、法官拿不出任何历史上杨飞飞作曲书证。第三、杨飞飞自己承认“连谱也不识”,怎么完成供大乐队演奏的数条旋律的总谱?第四、她的琴师陈锦坤证明:“一出《归国》要教她唱几十遍才唱会 ”。根据《诉讼法》第六十三条:“证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据”;第六十四条:“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据”;第七十一条:“人民法院对当事人的陈述,应当结合本案的其他证据,审查确定能否作为认定事实的根据”。根据以上三条法律,一条也不符合,法官怎么可以想当然地写一通?这岂不人人可以作法官,开设公堂断案?原告再重申一遍,涉案作品的作曲,是一生以作曲为业的作曲家许如辉所作!) 关于伴奏音乐部分,应认定由许如辉等专业作曲与主胡等伴奏人员依据各自分工不同完成(莫名其妙来个“应认定”?还要加个“等”,加多少作曲进去? “与主胡合作”,你没有证据怎能认定,怎么合作?“各自分工”?谁分工的?怎么完成的?证据在哪里?法官真好当哇,想怎么认定就怎么认定?凭臆想判案,荒谬致极!其次,就算我们接受“分工完成”的说法,许如辉也其中之一嘛,中唱厂不也侵犯许如辉著作权了吗?)。理由为:首先场景音乐部分,由于许如辉系勤艺沪剧团的专职作曲,黄能华、许文霞、许文露、许文雷、许文霆的证人均作证证明许如辉当时创作了《妓女泪》等4部沪剧中的幕间曲、大合唱等场景音乐(哗!法官居然也作伪证!而且把伪证栽赃到我们原告头上来了!请公开我们原告证人的证词,我们何时说过许如辉只写“幕间曲,大合唱的”的?请回答!!加害许如辉及证人,到了何等地步!可怕的上海司法,难道你们中有人一贯如此滥用司法,伎俩卑劣,诬陷良民,制造一系列冤假错案的?),中国唱片上海公司、汝金山的证人(包括杨飞飞本人)(既然杨飞飞是证人,不是当事人,此处你们法官承认的吧,最后居然判给她! 不是“判非所诉”吗?)对此也予认可(编吧!继续忽悠吧,要他们被告方来认可什么?沪剧权威周良材先生一针见血:“汝金山拿不出证据,当然只好作伪证!” 法官厉害,把卑鄙侵权劣迹斑斑的汝金山与我们原告梆在一起,淌浑水,无耻判词!),故可以认定场景音乐系由许如辉创作(你法官与劣迹斑斑的汝金山合说此话的书证呢??);其次唱腔的伴奏音乐部分,由于为了跟随唱腔并烘托唱腔,伴奏人员一般都要熟悉唱段内容以及演唱者的演唱技巧与方法,以起到填补空隙、强化演员演唱力度并烘托剧情气氛等作用,故涉案5个唱段中唱腔的伴奏音乐应为黄海滨等主胡伴奏人员与杨飞飞等演员密切配合的创作成果。(添油添酱、天马行空地写判词吧!写得比被告的伪证还要灿如莲花!请问法官,所谓“杨飞飞等”作曲的的原始书证[注意:要出具多条旋律的总谱]在哪里?在哪里?黄海滨都入土了,你们是怎么取到他证词的?在坟墓里谈的?他们与许如辉的合作作曲的合同究竟在哪里?——凭这一条,通篇判词能上法律档次吗?) (证据:沪剧《白鹭》,水辉(许如辉)改编之一兼作曲,汝金山拿得出这样的说明书原件吗?这样严肃的历史书证,法官居然不当证据,轻漫糟蹋!)

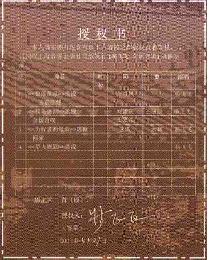

(杨飞飞授权书原型,《杨飞飞沪剧专辑》,上海音像出版社)

(证据:杨飞飞自己授权书中,《为奴隶的母亲》——回家[路上],作曲水辉,2000年4月) 综上,许如辉在《妓女泪》等演出公告上署名作曲,仅代表其创作了幕间曲、大合唱等伴奏音乐中的场景音乐,并不代表其创作了包括唱段部分的唱腔音乐(把臆想当前题,让伪证当结论!证据何在?到此为止,读者还没有看你们亮出一张证据呢!)明明是汝金山在作伪证,一审法官居然帮着汝金山作伪证,请出具许如辉“只是大合唱作曲”的证据!杨飞飞1986年就证明“水辉作曲”,许如辉的组织根据档案材料,证明“水辉作曲”,所有说明书、广告都是“水辉作曲”……,我们还要上交多少吨的原始书证来证明?),黄能华、许文霞、许文露、许文雷、许文霆以涉案经典唱段的音乐著作权起诉,要求保护署名权等著作人身权以及著作财产权的诉讼请求,缺乏事实法律依据(大量许如辉作曲事实,历史书证,《著作权法》条款,法官居然两眼一抹黑,睁眼说瞎话,你们爱怎么写就怎么写吧,最后出丑的并不是许如辉,而是你-们-自-己!)。遂依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国著作权法》第三条第(三)项之规定。判决:黄能华、许文霞、许文露、许文雷、许文霆的诉讼请求不予支持。案件受理费人民币3,901元,由黄能华、许文霞、许文露、许文雷、许文霆负担。

以下部分,请读者耐心读下去,看看上海高院的终审判决在继续“忽悠”什么? 一审判决后,黄能华、许文霞、许文露、许文雷、许文霆不服,向本院提起上诉,请求二审法院撤销原审判决,改判支持其在一审中提出的诉讼请求。黄能华、许文霞、许文霆的主要上诉理由为:1、本案系侵权之诉,一审法院不审理被上诉人是否侵犯了上诉人的相关著作权,反而认定案外人杨飞飞系涉案唱腔的设计者,明显违反“不告不理”的诉讼程序;2、被上诉人中国唱片上海公司、汝金山缺乏实质性的相反证据,仅凭证人证言,不足以改变上世纪五六十年代已有的历史定论,推翻“作曲水辉”的署名;3、许如辉创作完成了涉案4部沪剧中的全部音乐,享有对涉案戏曲作品完整的音乐著作权,一审法院却将上述完整戏曲音乐分割成背景音乐、唱腔音乐等,只承认许如辉创作了幕间曲、大合唱等伴奏音乐中的场景音乐,但不包括唱段的唱腔音乐,剥夺了许如辉应享有的署名权;4、应对许如辉戏曲音乐作品进行全面鉴定,包括对其各个版本曲谱的鉴定,以及对其原创作品与汝金山的抄袭作品之间的鉴定等,才能作出科学、客观的判案结论,原审法院没有公正客观地在庭审中比对音乐,致使判决错误;5、前已有生效判决认定《为奴隶的母亲》中“思家”一段系许如辉作曲,现在出现前后矛盾的两份判决,损害了法院的公正形象。(条条在理,依据是[著作权法],[民事诉讼法]和[证据法]) 许文露、许文雷的主要上诉理由除与上述黄能华、许文霞、许文霆的上诉理由相同外,还上诉认为:1、演员唱段只是一部戏剧音乐的组成部分,无法脱离戏剧的本身而独立使用,纠缠于局部的唱段而忽略戏剧音乐的整体性,显与事实不符;2、唱段是由唱腔和音乐组成,而唱腔只是戏剧中的基本元素,演员的哼唱均来源于古已有之的板腔和曲牌,这种参与仅是低层次的参与,谈不上是创作;3、许如辉凭借着自身的音乐作曲功底,为沪剧引进了大量的新曲调,其工作成果不容否定,况且曲谱完全可以通过演出录音的记谱来还原,原审法院仅以上诉人无法提供当时原作曲曲谱,便判令上诉人承担举证不能的法律后果,实属不公。 中国唱片上海公司(57号案:扬子江音响公司)答辩认为:上诉人以享有涉案经典唱段的音乐著作权为由起诉(?),认为被上诉人发行VCD《沪剧名家名曲伴奏系列(3)》(57号案:《杨飞飞沪剧流派演唱会》3辑)的行为侵犯其著作权,原审法院由此先对其主张的权属状况进行审查是正确、必须的;上诉人不能提供相关曲谱的手稿或印刷稿,进行鉴定的必要条件并不具备,原审法院的审判程序并无不当;上诉人至今没有提供证据证明其对涉案唱段享有著作权,其对被上诉人的行为构成侵权主张不能成立。原审判决事实认定清楚、法律适用正确,上诉人的上诉理由均不能成立,故请求驳回其上诉,维持原判。

汝金山答辩认为:同意上述中国唱片公司(与扬子江公司一摸一样)的答辩意见。沪剧音乐中大量引用民间流传下来的曲牌、曲调,唱段部分的旋律更是老演员在曲牌、曲调基础上再创作的结果,与许如辉没有关系(侵权者汝金山的胡扯罢了,你的证据在哪里?既然你这么明白,为什么不在你侵权磁带上列出“老演员”名字?),汝金山当时受中国唱片公司的邀请和委托,为早期录制的唱段(“早期录制的唱段”,不就是许如辉的作曲作品吗?)进行了重新配器(怎么可以自说自话“重新配器”?已侵权了!《著作权法》第四十六条第6款规定,未经许如辉或继承人同意而改编,是侵权。),所以录音带封面上署名其为配器指挥,而非作曲(证明不是你的作品,既然如此,为什么不署名“许如辉作曲”?),不构成对许如辉著作权的侵犯(不知所云,胡说一通)。原审判决事实认定清楚、法律适用正确,上诉人的上诉理由均不能成立,故请求驳回其上诉,维持原判。(维持原判?让你霸占许如辉作品一生一世?狡滑的汝金山,答辩无法自圆其说!既然不是你的作曲作品,你自说自话“重新配器”,不是侵权了吗?你敢拿贝多芬的作品《英雄交响曲》“重新配器”,不署贝多芬作曲就对外发表?)

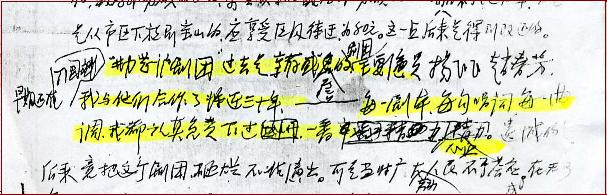

(证据:请看许如辉手稿(80年代初,荧光色部分):“勤艺沪剧团“过去是享有盛誉的剧团,主要演员是杨飞飞、赵春芳,早期还有丁国斌。我与他们合作了将近三十年——。每一剧本,每句唱词,每一曲调,我都认真负责下过一番精力和心血……”。这份证据,法官只字不提)

二审程序中,上诉人黄能华、许文霞、许文霆向本院提供了以下新的证据材料:许如辉追悼会上的悼词(证明许如辉身份是作曲,并非只作“大合唱”);上海宝山区文化广播电视管理局组织人事科证明(证明许如辉身份是作曲,并非只作“大合唱”);中国唱片上海公司1957年出版《妓女泪》唱片说明书(没有杨飞飞“唱腔设计”的字样);中艺沪剧团于1951年的《白毛女》曲谱(唱段由4条旋律构成,极为专业的许如辉作曲总谱形式);许如辉生前对其1979年曾参与《为奴隶的母亲》 整理曲子、排练上演始末的陈述(写于80年代初,还源历史真相,极为重要。其中有条写道:“我为剧团杨飞飞的成名,谱写了几乎所有的曲子”);参加二审诉讼的开支证明等(庞-大-的-维-权-开-支);勤艺沪剧团演出《白鹭》的对外宣传公告》(上交的新证据,“改编之一水辉,作曲水辉”);中国唱片上海公司的《沪剧方佩华杨派金曲集锦》(我们提交的新证据,中唱厂一审赢了,但新版光盘反而署名“水辉作曲”,还有点良知);中国唱片上海公司的《沪剧杨飞飞赵春芳艺术集锦》(署名“水辉作曲”);李芝芬寄给上诉人的关于“回家路上”作曲稿酬的汇款通知单(不是“水辉作曲”,李支芬寄60元做什么?);印制于1978年12月的上海宝山沪剧团的《为奴隶的母亲》剧本和说明书等(证明许如辉唯一作曲,修改过6稿“奴隶亲”,包括1979年版最后一稿)。为了证明:许如辉自五十年代进入勤艺沪剧团从事的是专职作曲,是沪剧《为奴隶的母亲》等剧的作曲,并没有“只进行大合唱、气氛音乐部分作曲”之说;许如辉的戏曲音乐风格独特,非常受欢迎,其自《白毛女》起,即着手沪剧音乐改革;许如辉是《为奴隶的母亲》1979年版的作曲,是根据自己1962年版的音乐整理而成,生前对各种侵权行为甚感气愤。(许如辉不幸生在一个没有是非标准,卑鄙当道,小人得志的时代和城市——上海:如文革打手杨吉民,出于掩盖其亲戚王国顺侵犯许如辉作品的目的,出庭帮汝金山作伪证;文革后被开除出党的三种人兼剽窃大王汝金山,居然深获法官青睐,千方百计包庇其逃脱制裁,致使许如辉这么简单的几十年铁证如山的戏曲音乐作曲事实,竟然要大费周折,要两代人抗争,还追不回他的著作权,什么世道?就如作曲家陈钢所说:“这是上海的耻辱,司法的无知”!);中国唱片上海公司对许如辉作为作曲事实是认可的,并在改版后的光盘中重新署上了许如辉的名字。经过二审庭审质证,被上诉人中国唱片上海公司认为,上诉证据材料均已在一审阶段形成,不应作为二审新证据采纳(我们的证据,一审庭上质证过,并上交,被一审法官无辜扣下。二审再交,又经质证,二审法官又赖账!这是为什么?一边诬赖我们“举证无能”,一边糟蹋我们的关键证据,用心毒也!)。此外,从证据的证明力来看,上述证据均与本案没有关联性,也不能证明上诉人的观点,只能证明许如辉是对相关曲目中的合唱部分等作曲(你们此说的证据呢?没有证据就是在诬陷,在作伪证!),不能由此证明许如辉对本案所涉的5个唱段享有音乐著作权。中国唱片上海公司在以后的光盘封面进行了修改只是照顾上诉人的情绪(这种证词,用“无耻”两字评注,足矣),希望能够最大程度地解决与上诉人之间的纠纷(不侵权,需要解决什么纠纷?),与被上诉人自己承认侵权完全是两码事(继续无耻吧!你们不是准备解决纠纷的吗?)。被上诉人汝金山的质证意见与中国唱片上海公司的上述意见相同。(两被告十余年合谋合作剥削许如辉创作成果,剥夺许如辉署名权,还不思悔改,总有一天会受到法律制裁,历史审判!)

上诉人许文露、许文雷向本院提供的新的证据材料为:上海录像公司2000年新版沪剧《为奴隶的母亲》(全剧)VCD一盘(证明“水辉作曲”,为什么不列);施正辉与上海电影音像出版社著作权侵权纠纷案的(2003)沪一中民五(知)初字197号民事判决书;上海音像出版社于2001年出版发行的《杨飞飞沪剧专辑》(上海一中院查明的“水辉作曲”,为什么不列);沪剧《白毛女》(1951年)演出说明书(证明“水辉作曲,1951年起,其作曲就含多条旋律,包括唱段音乐,大合唱等全剧音乐,为什么不列?);许如辉生前给《文汇报》亲笔所写“情况反映”的手稿(许如辉控诉文革余孽一贯迫害他的重要证据,为什么不列?);参加二审诉讼的开支证明;原勤艺沪剧团副团长陆才根所写的《回忆许如辉》;陈锦坤所写的书面材料;上诉人许文露、许文雷的委托代理人崔月清对陆才根、陈锦坤所作的调查笔录;许文霞所写文章《许如辉与中国现代戏曲音乐》、《许如辉与中国早期流行音乐(歌曲)》以及陈钢、奚耿虎、李惠康等出具的书面材料等。为了证明:已有生效判决确认许如辉系沪剧《为奴隶的母亲》中“扎鞋底”、“手推石磨顺势转”选段的曲作者;许如辉是涉案沪剧曲目的作曲,自然也是涉案唱段的作曲;杨飞飞只是涉案曲目的演唱者,从来不是曲作者;许如辉作为新音乐工作者,对沪剧传统唱腔进行研究、呕心沥血,取得了巨大成就,对戏曲音乐的贡献绝非偶然。(这么多证明,本次法官还审不明白?许如辉是真正作曲!还想继续糟蹋、褫夺,洗劫一空他的作品?) 经过二审庭审被上诉人中国唱片上海公司(此处与另案扬子江公司认为居然完全相同)认为,上述证据大部分形成于一审庭审结束之前,按照证据规则的规定,不属于新证据范围;关于另案已审结的施正辉与上海电影音像出版社著作权侵权纠纷案,认为法院并没有在该案中认定许如辉是《为奴隶的母亲》的曲作者(法院判词中认定的事实,当然认可,否则要推翻判决了。不是许如辉作曲,还有谁?);关于陆才根、陈锦坤的证人证言,认为证人应出庭作证,未经出庭质证的不能作为证据;关于许文霞的文章,认为她是本案的当事人,与案件结果具有利害关系,她自己撰写的文章不能作为案件证据,不具有证据效力;《白毛女》不属于本案所涉的曲目,演出说明书与本案无关联性;关于诉讼费用的支出,认为收费不合理、重复计算或与本案没有关联性(请不要诬陷原告!拿出我们重复计算的证据来!)两案被上诉人辩点居然一字不差地相同,前后出现的次序也相同,判词造假到这种地步了);其余证据因未提供原件,对其真实性不予认可(什么证据未提供原件?写判词要负责,此话出处在哪里?上诉人庭上怎么没有听到过)。被上诉人汝金山的质证意见与扬子江公司的上述意见相同。

再看下面判词——上海高院是如何“不整死许如辉不罢休”的,因判词内容重复重叠,所以评点也无可奈何地跟踪、奉陪到底 …… 对于上诉人提供的上述新的证据材料,本院认为:第一,从证据的形式要件上讲,上述证据中除了二审诉讼的开支证明、陈锦坤、陈钢等人的书面材料、调查笔录李芝芬寄出的汇款通知单等外(内容为何不列?证明水辉作曲,重要证据内容化无?),其余证据材料均在一审庭审结束前就已经存在,上诉人能够向一审法院收集提供而未提供,也未对其迟至二审才提供该些证据材料作出合理解释(多处不实!《白鹭》说明书是一审后发现,《为奴隶的母亲》总谱,已经一审法官质证并交到被告手上,被一审法官事后突然掩埋,二审再交的,这个重要毁灭证据的事实为何不提?),故该些证据材料不属于二审的新证据(你们不糟蹋证据心不甘呐!);

(证据:《为奴隶的母亲》1979年总谱封面页,黄海滨擅自修改。全部总谱复印件几寸厚。一审庭上质证后,依审判长吩咐,上交总谱复印件共三份、分发扬子江案和汝金山两被告和法庭,后被雪藏。二审再上交、包括本案,经庭审又被判决书草率否定!法官糟蹋原告的证据不唯余力,再给原告按上“举证无能”,唯恐许如辉不输,这起事件法官已违法!) 第二,从证据的实质要件来讲,上诉人提供新的证据材料,包括陈锦坤等人的书面材料、调查笔录等只能证明许如辉作为勤艺沪剧团的专职作曲在当时涉案的沪剧演出资料中署名为“作曲”的事实(这还不够吗?你们强行分出个所谓的“唱腔设计”才枉法呢!好好学学《著作权法》第十条四款吧:“保护作品完整权”,第十四条:“……汇编作品的片段……,不得侵犯原作者的著作权”),以及其个人在音乐创作上有较高水准,对此被上诉人扬子江公司与汝金山在一审中也未曾表示异议,但不能证明许如辉对涉案剧目中所有沪剧音乐元素(简直是捏造事实,被上诉人也没有提出此词,纯法官在添油加酱,什么叫你法官发明的“沪剧音乐元素”?请回答!),包括对唱段的音乐部分的创作(什么意思?你法官有什么法律和证据可切分一部戏完整的作曲作品?简直在犯法啊,触犯《著作权》第十条四款和第十四条),故本院均不予采信。(臆想吧,自造作曲定义吧,信口开河地否定吧,除了暴露你们勾结在一起,置许如辉于“死”地外,丝毫无损许如辉系原作曲的历史真相!汝金山,中唱上海公司侵权可耻!法官包庇侵权行为可耻!枉法判决必追究其责!)

(证据:杨吉民手迹,《为奴隶的母亲》,作曲许如辉,1962,哪有“唱腔设计”是他人?唱腔设计属许如辉完整总谱一部分!岂可分割?被告是服的,汝金山代理人已在庭上供认非汝作曲,非杨飞飞唱腔设计,怎料法官不服?既然如此,为什么不作司法鉴定?公开庭审录音,公布庭审真相!) 被上诉人汝金山在二审阶段向本院提供了杨吉民的书面证人证言(杨吉民根本没有到庭,而且是一审就提交了),以证明上诉人向原审法院提供的1962年《为奴隶的母亲》主旋律谱是杨吉民根据电台播放的1962年演出录音进行记谱的(请法官不要故意捣浆糊,为何不提是许如辉后人付费、提供磁带,请杨记谱的事实?为何不提法官在庭上看到上诉人出示的杨吉民在封面上亲写“许如辉作曲”的事实,选择性地写判词,是本案法官欲整死许如辉的手法之一)。经质证,上诉人黄能华、许文霞、许文霆对上述证据的真实性、合法性无异议,但不同意杨吉民所持唱腔是演员设计完成的观点(杨吉民公然造假,他说这段话是对到他家的许文霞说的,许文霞根本就没有到他家去过,许文霞庭上严厉指出杨吉民造假为何不列?)。上诉人许文露、许文雷认为上述证据能够在一审期间提供而未提供,不属于二审新证据,不予质证。被上诉人中国唱片上海公司认为,对上述证据的真实性无异议,且同意上述证据所要证明的事实(无耻的侵权者,互相勾结利用!中唱厂请回答,严凤英“唱腔设计”案,你们是什么态度?——“唱腔设计归作曲”,这里又两面三刀,为剥削作曲许如辉辩解,还要耍无赖!事实是连你们厂的职工也看不下去了,深为许如辉打抱不平)。 对于被上诉人汝金山提供的上述新的证据材料,本院认为:该些证据材料均在一审庭审结束前就已经存在,被上诉人汝金山也未对其二审期间向本院提供该些证据材料作出合理解释,该些证据材料不属于二审的新证据,本院不予采纳。(汝金山能拿出什么证据?又不是他的作品) 二审程序中,被上诉人中国唱片上海公司未向提供新的证据材料(该公司从来没有书证)。 经审理查明,原审法院认定的事实属实,本院予以确认。(你们简直昧着良心在瞎判!我们 20页《上诉书》提出大量疑义,伪造的事实,一个也没有回答,还“事实属实”?许如辉的原作曲事实,他的知识产权,岂是你们三位法官否定得了的?视司法如儿戏,态度轻浮,草菅人命!即使许如辉案改判的那一天到来,你们也难逃永远被历史唾骂的下场,就如枉判杨乃武的那些个清朝诬官一个样!)

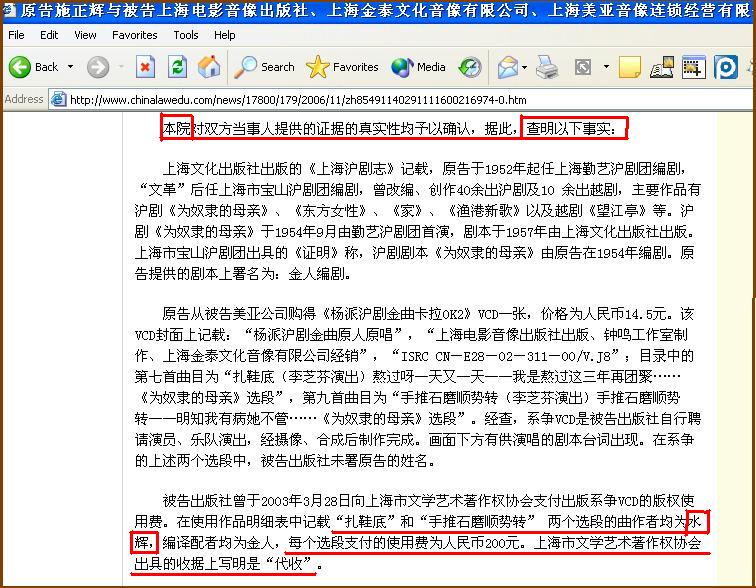

本院另查明(“查明”,是司法判决书的常用词,每案必用,法官下笔前是否弄明白“查明”这个词的法律涵义了?你们接下来要列举的案例也是“查明”的,不要到时候出尔反尔,这里查明,那里变没查明。也敬请读者留意,“查明”这个词将在下面反复出现,大家不妨来帮法官一把,“查明”究竟是什么意思?),2003年,施正辉曾以上海电影音像出版社侵犯其《为奴隶的母亲》沪剧剧本著作权为由,向上海市第一中级人民法院提起诉讼。上海市第一中级人民法院及本院先后对该案进行了审理,现已审理终结。文化艺术出版社于2003年6月出版的《戏曲音乐史》记载,沪剧以板腔体的“长腔长板”为基本调。此“长腔长板”的源头原是流行于吴淞江及黄浦江一带的“小山歌”。另有一些吸收苏州滩簧和弹词曲调形成的“绣腔”、“阴阳血”、“迷魂调”等旋律性较强腔调。还有不少作为插曲使用的“寄生草”、“四大景”、“紫竹调”之类曲牌体的民歌小调……。(扯这么远干吗?你法官引这个调,那个调,顶什么用呢?为什么不列原判词?)1953年左右,许多文工团的音乐工作者被安排到各地戏曲院团工作。这些新文艺工作者熟悉和擅长群众歌曲和新歌剧,有些人还学过西洋作曲法并有过创作歌曲和新歌剧的实践经验,这些音乐工作者对传统戏曲音乐产生了深远的影响。由于大部分剧种的音乐是以口传的方式传承,演员和乐手一般都不识谱,对各剧种代表性唱腔、器乐曲牌和锣鼓经的记录,便成为戏曲音乐改革的一项基础工作。传统剧目(扯这么远做什么?与本案什么关系?本案都是许如辉新编大戏音乐)在演出时定腔定谱(是50年代作曲介入后的新责职,由作曲“定腔定谱”,为什么不指明?)或出现定腔定谱的趋势,是对传统戏曲音乐进行记录整理(错!作曲家是新创作,岂有此理。你们一路空口说白话,倒拿出原传统戏曲音乐曲谱让大家见认一下,与许如辉《为奴隶的母亲》曲谱完全一样么?拿不出,你们就是在炮制伪证词!)的一个必然结果。当时地方戏的定腔定谱,一般来说只是要求每次演出时唱腔和伴奏与根据演员和乐师的实际唱奏记录下来的乐谱基本保持一致。因为当时音乐工作者记录整理的地方戏乐谱一般都比较简略(你们比戏曲音乐理论家还要空头理论家,既无曲谱,也无总谱,胡说一通的东西也算判词?我们上交的1951年许如辉作曲的《白毛女》唱段选,完全是总谱形式的!有证据不用,相反糟蹋我们的证据。再问,许如辉之前,戏曲音乐有总谱制吗?回答!你们的判词既不讲逻辑,又不讲证据,请走下”知识产权案审判“神坛吧!由你们审理,是历史上正派文人的悲哀和不幸,也是上海变成侵权剽窃天堂的肇事者之一!)他们反映的主要是唱腔和器乐曲的基本旋律和节奏,比较细致的唱法和伴奏手法一般并未记出,因此以音乐工作者根据艺人演唱记录的乐谱为基础的定腔定谱,一般不会妨碍和限制演员的演唱……。(证据,曲谱在哪里?把侵权者藏到哪里去了?这段长篇大论,本案庭审根本没有,从哪里来的!与许如辉案什么关系?变法律书证了?这样的论调,通篇在胡说八道,诋毁50年代所有新音乐工作者,连学术论文也谈不上,完全是法官的主观臆想,来达到攻奸作曲家许如辉的目的,可耻,可恶。请法官三思,到现在为止,整本判词包含杀机,直指许如辉——捏造事实,无中生有,必遭历史诘问!)以上事实由(2003)沪一中民五(知)初字第197号民事判决书(判决书的内容为什么不写出来,[4。17]知识产权会规定要把判决书引用的案例详细写明,但你们不执行,本判决唬弄读者外,掩埋197号案判决事实:查明“水辉作曲”)、(2004)沪高民三(知)终字第64号民事判决书(就是本案张晓都、范倩法官亲审的197号案的终审判决——“维持原判”、查名“水辉作曲”,你们现在又轻描淡写地否认?197号案早就了结,没有经过中国最高院再审,岂能在这里随心所欲否定?开司法玩笑啊?)VCD《杨飞飞沪剧流派演唱会》(这57案,也是你们枉法判决的“杰作”,明明整场戏音乐剽窃,还佯称“11个唱段”,其他问题大着呢!还好意思拿出来作判例?)、《戏曲音乐史》等证实。 (本案张晓都,范倩证实了什么?证实许如辉不是作曲?汝金山4岁就跟在许如辉后面为许如辉的《白毛女》“配器”?为什么不列判词?把2003年你们的判决拿出来!是否也有问题?不然重新开庭审理2003年的施正辉《为奴隶的母亲》编剧案,改判了,否定此案,再谈下一步!司法判决是你们手上的面团吗?要方要圆任你们胡捏?见上面《为奴隶的母亲》说明书,“水辉作曲”历史结论早就在此,你们颠三倒四来否定,否定得了吗?)

(197号案,施正辉(金人)《为奴隶的母亲》编剧维权判决,查明作曲水辉 )

基于本案的法律事实(“法律事实”是无良法官常拿来掩饰枉法判决的藉口,一般百姓不明就里,往往被这四个字击倒,明明是一件冤案,也只能认了,苦水朝肚里吞,内向一点的冤主,还会自杀,这是我亲耳所闻。本案李澜法官在与我们电话协商开庭日期时,就提出:有时候,历史事实是有的,但法律事实不一定符合(大意)。言下之意,许如辉案到上海高院终审,也不会有什么花头,改判率是零。许文霆听后就呛了一句:“法律事实也要讲证据的吧!” 李澜哑口无言,李法官经常被雷倒!超可爱!!什么叫法律事实?无证口言是法律事实?伪证是法律事实?侵权者狡辩是法律事实?想怎么写判词就怎么写是法律事实?要说法律事实,许如辉是涉案作品的唯一作曲——这才是法律事实!),本院对上诉人提出的主要上诉理由归纳、分析如下:

(一)五、六十年代沪剧音乐是由老一辈戏曲艺术家、作曲、琴师等在传统民间曲调的基础上共同创作完成的合作作品(好一个合作作品,你法官手中有什么证据?好大的口气,你们要改写沪剧史?该做《司法鉴定》却不敢做,猫腻得很啊,还胡说是合作作品?把总谱看明白再说吧!把合作契约拿给我们瞧瞧!否则这判词真写得笑掉牙了)。首先,一部沪剧音乐由场景音乐、唱腔音乐、乐队配器等组成,涉及开幕曲、唱段、过门、幕间曲、闭幕曲等诸多音乐部分,就整个剧目而言,凝结了演员、作曲以及琴师等诸多人员的创造性劳动,是一部合作作品(荒诞!音乐合作证据在哪里?总谱是谁写的?杨飞飞写的?)。结合当时特殊的历史条件,可以说,涉案的4部沪剧曲目是以特殊的创作方式产生的集体创造的成果(荒唐!“可以说”,想当然?怎么特殊历史条件?书面“合作作曲合同”在哪里?记住,判案就是看证据,你们拿不出证据,对不起,这判词只有回垃圾堆的份儿了)。其次,沪剧音乐的特殊性(荒唐透顶,沪剧音乐特殊在哪里?你们提出奇谈怪论自己又说不出“特殊在哪里?比越剧京剧等作曲特殊在哪里?请回答!为整死许如辉,为专挑许如辉下手捏造“特殊性”的各种借口吧!请从法官神殿下来吧!许如辉自成体系,创造了“沪剧音乐流派”,这可是演员赵春芳、当代沪剧作曲家奚耿虎说的,你们糊涂的话,为何不对许如辉作品作司法鉴定?)决定了当时的演员在承袭传统曲牌、曲调后,根据嗓音条件、演唱习惯、剧情、人物等反复设计、试唱逐步形成流派唱腔,作曲与琴师在吸收戏曲传统音乐元素的基础上,根据演员演唱的旋律、整体剧情编排需要来配伴奏、“过门”、气氛音乐等,以起到烘托、韵染音乐情绪的效果,因此共同参与作品创作并作出独创性贡献的上述几个环节人员均是合作作者(证据呢!!!你们几位50年代还未出生的法官,50年代代许如辉签过合同?在庭审时你们一个问题也没有,现在这些判词怎么冒来的!把侵权者中唱厂、汝金山藏到哪里去了?该审不审,不该审胡审,居心叵测啊),根据著作权法规定,共同享有与行使整个剧目音乐的著作权([著作权法]有这样规定的吗?哪一条???没有契约,没有合同,没有证据,就你们三位法官瞎写一起,就变合作作品啦?你们在亵渎《著作权法》!)。上诉人认为涉案的沪剧音乐具有完整性,不可分割,均由许如辉一人享有著作权,演员的唱腔、唱段只是一部戏剧音乐的组成部分,独创性很低,且无法脱离戏剧的本身而独立使用的上诉主张显与事实不符,也不符合沪剧音乐的创作特点和发展规律,本院不予支持。(让证据说话!随便推翻历史结论的相反证据呢 ? 为什么不进行司法鉴定? 要逻辑没逻辑,要证据没证据,欲把许如辉作品分给天下多少人,你们也分不清楚嘛,看这种判词写的,想推翻中国50年戏曲音乐作曲史?说实话,你们还不够资格!)

(证据:《为奴隶的母亲》1955年主要配音谱。水辉(许如辉)就是作曲。汝金山杨飞飞的名字在哪里?被法官糟蹋得不成样子的原告书证!) (二)基于五、六十年代沪剧创作的实际情况,在当时的演出资料中关于“作曲”的署名并不代表对整个剧目中所有沪剧音乐元素的创作(好,这是你们法官今天发明的,想当然,证据呢?历史案例呢?上海二中院严凤英“唱腔设计”案是怎么调解的?作曲家时白林丝毫无损!你们负责指导下级别法院的上海高院法官够狠,一边让“严凤英案”调解处置,然后打起十二万份精神整死国乐大家许如辉!这样的司法文书,连学术论文也谈不上,因为没有历史文献佐证,一点不严谨。这荒唐判词,充其量是没有论据的伪命题!最后是你们自讨没趣)。首先,由于我国五、六十年代尚未颁布著作权法以及特定历史原因,当时署名的含义应根据当时的具体情况来进行理解。结合五、六十年代的戏曲演出以演员为主的特点,演员在节目中主要是以表演者身份出现,故当时演出公告中的字幕署名方式并不一定真实反映著作权权属状况(“并不一定”,此四个字完全暴露你们是在瞎猜测嘛,法官自己也确不定的事,也能成为铁订订的判词?)不能仅凭署名为“作曲”就推定其创作了包括唱腔音乐在内的全部音乐(“推定”?你们也不过无端怀疑嘛?荒唐!又在臆想了,怀疑和推翻“作曲”定义的相反证据在哪里???可以说,你们的作曲知识是“零”,把总谱读懂再说吧,到现在没有看到一段曲谱分析,沪剧作曲家奚耿虎对许如辉的“《为奴隶的母亲》——回家路上”唱段音乐剖析,他在家中对李澜法官的一番总谱解说,你们为什么不用上?)。其次,应该尊重事实、尊重历史(颠倒黑白,你们才是破坏事实,破坏历史,打击原作曲,包庇侵权者的枉法法官!)的,如前所述,基于五、六十年代沪剧音乐是由老一辈戏曲演员、作曲、琴师等在传统民间曲调的基础上共同改编、创作完成的合作作品(嘿,慌不择路把自己的臆想提前当前题使用了),以及戏曲演员对其中唱腔音乐享有著作权的客观事实(酷!又把先入为主的臆想当前提了,逻辑上就不成立!),许如辉作为勤艺沪剧团的专职作曲在当时的演出资料中署名“作曲”,主要是指从事开幕曲、幕间曲等场景音乐、配器等部分的音乐创作,就整体剧目的沪剧音乐而言,属于合作作者之一(继续忽悠吧!把臆想当前题使用,强加于人!证据呢?法官,说实话,再强调一遍,你们可以下课了!你们自我感觉良好,旁人为你们冷汗直淌呢),但并不能以此对由他人完成的唱腔音乐主张著作权(什么话?“他人完成的唱腔音乐”?许如辉在剽窃“谱也不识者”的唱腔音乐?又在臆想了,把莫须有的伪证当前提了,你握有什么历史书证可证明你这句判词?拿张原始说明书出来?是指杨飞飞?那就请你们的“押宝”、“谱也不识”,还有私吞作曲家酬劳嫌疑的杨飞飞把证据拿出来!怪不得李澜法官到“沪剧娘舅周良材”家中,只对“作曲与演员的关系”感兴趣,被周先生挡了回来:“什么关系?作曲就是作曲,演员就是演员,作曲非常辛苦……我当过团长,很清楚”。不是去了解历史,了解事实,不准提许如辉名字,动机不纯嘛,套话去的!)。再次,许如辉作为剧团专职作曲,与演员、琴师共同参与编排剧目,对演员的某些唱段中的旋律提出个别修改意见,或在一些唱段、过门的运用体现了一定的艺术水平,但由于唱段主要体现的是演员的唱腔音乐,就整个的唱段部分音乐乃至唱腔音乐而言,局部的过门、旋律的修饰不足以构成著作权法意义上的“创作”(厉害!请拿出不算“创作”的法律依据!看来你们几位法官比许如辉大同乐会的恩师郑觐文还要资格老到,国乐大师郑觐文从来没有限定许如辉该怎么作曲,许如辉作品只只成功。麻烦你们示范一下,许如辉该怎么写才算作曲?你们写几段曲子让大家瞧瞧,教教许如辉,他该怎么写过门,多长,几分钟?怎么修饰旋律?),许如辉并不能因此而对唱腔音乐享有著作权(你爱怎么写怎么写,拿出相反证据来!《著作权法》第二十条:“作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制”,你们竟然敢对抗《著作权法》!分割许如辉一部部完整音乐作品!你们拿不出相反证据,你们才是“举证无能”!法官请记住,无证乱判,是枉法渎职!)。虽然上诉人在二审阶段提供了一些证据材料,包括当时组织对许如辉生前的评价、许如辉生前自己对参与创作《为奴隶的母亲》的陈述、“情况反映”以及一些证人证言和署名为“作曲水辉”的署名证据等,但该些证据均不足以推翻前述结论(什么前述结论?谁卖账?, , , , , 你们一张相反证据也没有,纯胡说八道一通的判词,就变“前, 述结论”?企图, , , , 推翻历史结论,倒打一耙,前辈许如辉50年代在推翻你们今天自造的“前述结论”?荒唐!闲话休提,拿张历史说明书让我们看看!证明许如辉作品是汝金山作的?)许如辉对涉案唱段音乐主张著作权的依据仍不够充分(我们即使呈堂一吨原始证据,也是白搭,你们早就框定让许如辉输,把你们的后台提线人交出来吧!)。 (三, )本案系著作权侵权之诉,对相关权属状况的审查是侵权认定过程中的重要环节(不要虚情假意了,你们通篇就在想方设法整死许如辉!为什么不审查那个剽窃大王汝金山,那位“谱也不识的”的杨飞飞的“相关权属状况”?请问,我们提出的5点诉讼请求你们审了几点?民众眼睛是雪亮的,就如李澜法官在沪剧作曲家奚耿虎家中,面对奚先生的严厉责问哑口无言:“许如辉的终审判决生效吗?如果你们硬判许如辉输,哪好,上海勤, 艺沪剧团史要重写了!上海沪剧史要重写了!中国戏曲史也要重写了!你们法官在高级捣浆糊!—— 面对正直的奚先生的诘问,你李澜法官可说是毫无招架之力,象吃了闷棍似的一句话也回答不出!这些都会记在中国司法史上的!, 放心。再说,你们兜了老大个圈子,许如辉作曲能否定得了吗?白日作梦吧!枉法法官们不服?我们愿意与你们法-官-对,, 薄公堂,不过全程电视公开,否则你们又可以造假了, )。由于上诉人黄能华、许文霞、许文露、许文雷、许文霆主张对涉案4部沪剧中的全部音乐享有著作权,认为由此也对其中5个唱段享有著作权(当然!《著作权法》授予的神圣权利!),在未经授权的情况下,被上诉人中国唱片上海公司出版发行《杨飞飞沪剧名家名曲伴奏系列(3)》和汝金山署名为“配器指挥”的行为均构成对其著作权的侵害,故在本案著作权侵权诉讼中,上诉人应当首先举证证明其对被控侵权作品即VCD《杨飞飞沪剧流派演唱会》所涉唱段(请法官不要亵渎《著作权法》,该法规定:“使用片段,必须保护完整作品作者的权利)均享有著作权,其次再提供证据证明侵权行为人实施了侵犯其著作权专有权利的行为。根据我国民事诉讼法和民事证据规则规定的举证责任原则,上诉人作为原审原告,对其向法院提出的上述主张,有责任提供充分的证据(怎么没提供呢?全被你们糟蹋了,雪藏了)。由于上诉人没能提供充分证据证明享有系争作品的著作权(胡说,连被利用的司法傀儡杨飞飞授权书中都写明《为奴隶的母亲》“ (四)本院于2, 004年6月审结的施正辉诉上海电影音像出版社等著作权侵权上诉案,系沪剧《为奴隶的母亲》剧本引发的著作权纠纷。经查,该案判决书查明上诉人上海电影音像出版社曾向上海市文学艺术著作权协会支付出版系争VCD的版权使用费的一节事实,并引述上海电影音像出版社当时在使用作品明细表中曾记载“‘扎鞋底’和‘手推石磨顺势转’两个选段的曲作者均为水辉”。该段文字仅是对上海电影音像出版社曾向有关部门支付版权使用费并单方面将许如辉(水辉)登记为选段曲作者一节事实的客观陈述,法院在此并未对“思家”等唱段的著作权人进行认定(不要狡辩了,越描越黑!该判词开头就是“本院查明”,查明是什么意思?请去查《辞海》吧)。该案的争议焦点仅仅涉及《为奴隶的母亲》文字剧本部分的著作权,不涉及唱段音乐的权属纠纷,与本案无关联性(越描越黑!是你们自己查明“水辉作曲”的,他的报酬在上海文联那儿呢?别耍司法无赖)。上诉人提出的另案已认定《为奴隶的母亲》中“思家”一段系许如辉作曲,致使前后两份判决矛盾的上诉主张与事实不符,本院不予支持。(继续耍无赖吧!要不,请中国最高院把那份判决颠倒重来,才算数的,你们在这里嚷嚷已不顶用了,凭本处越级司法程序的不负责任之说,已不配作法官!)

施正辉《为奴隶的母亲》编剧维权案网上判决书((http://www.chinalawedu.com/news/17800/179/2006/11/zh85491140291111600216974-0.htm))

综上,本院认为许如辉虽然在《为奴隶的母亲》等4部沪剧剧目的演出资料上署名“作曲”,但本案查明的, 事实已经表明(查明什么?相反书证呢?把未经证明的作结论,从而推翻历史结论,这是在制造伪证!制造冤案!),这一署名方式并不代表对整个剧目中所有沪剧音乐元素的创作(翻来覆去地写了好几次了,这是你法官个人异想天开,企图创造新法律,《著作权法》有这么对“作曲”定法规的吗?中国文字是随心所欲表示的吗?还想上升为置人死地的法案?先上人大会议三读再说吧!)。中国唱片上海公司发行《杨飞飞沪剧名家名曲伴奏系列(3)》为4部经典沪剧中的5个唱段,其中包含的音乐著作权主要为唱腔音乐著作权(B面全部是伴奏音乐,没有唱腔,只有音乐),基本不涉及许如辉当年参加创作的场景音乐、乐队配器等部分的音乐(你们有什么资格切分许如辉完整音乐,象严密的司法判词?分明在对抗《著作权法》嘛,许如辉一部完整的音乐作品岂容分割?你们这样荒唐下去,沪剧这个严肃的剧种,严肃的音乐,还成了什么东西?);汝金山在涉案录音带上署名“配器指挥”并无不当(说你们判案低水平,已不够了,根本是在亵渎《中华人民共和国著作权法》 第四十六条第6款,未经许如辉或继承人同意而重新配器,已侵权,真为这些法官的素质捏把汗!),许如辉对该录音带涉及的唱段音乐并不享有著作权(荒唐!把臆想、未质证、无证据的伪命题当前提使用!你们在亵渎《著作权法》,枉法渎职!没有一点逻辑思维、逻辑推理能力者,怎么可以送上法官位置!害人啊),故上诉人以唱段部分的音乐著作权被侵权为由,要求中国唱片上海公司、汝金山承担侵犯其署名权、复制权、发行权、修改权与获得报酬权等的主张不能成立。原审判决认定事实清楚,适用法律正确,审判程序合法,应予维持。上诉人黄能华、许文霞、许文露、许文雷、许文霆所提上诉理由均不能成立,对其上诉请求,本院均不予支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项、第一百五十八条之规定,判决如下: 驳回上诉,维持原判。(是的,你是法官你有权这么干,你可以一抹冷笑,兴高采烈,开庆功宴!你可作这一槌子见不得人见不得法律的大买卖,但对你们的判决已恶评如潮,并在逐步升温!你们将不时从史上被翻出来嘲笑,千秋万代!福祸相依,这也非你们可以掌控!若论道德法庭,舆论法庭,你们现在就已输得精光!) 本案二审诉讼费人民币2,691元,由上诉人黄能华、许文霞、许文露、许文雷、许文霆负担。 本判决为终审判决。(你们在白判!能成铁案?荒诞的司法闹剧,围剿许如辉,糟蹋正派文人,摧残上海文化,与剽窃成瘾的汝金山结成同党,上海高院审理“知识产权案”,居然是这样审的?见鬼!上海人民正在警觉,知识产权官司要走出上海去打,因为从许如辉案,已看出上海司法腐败到了何等地步!)

二○○八年四月二十八日 书记员 周洁筠 , , , , , 你们一张相反证据也没有,纯胡说八道一通的判词,就变“前, 述结论”?企图, , , , 推翻历史结论,倒打一耙,前辈许如辉50年代在推翻你们今天自造的“前述结论”?荒唐!闲话休提,拿张历史说明书让我们看看!证明许如辉作品是汝金山作的?)许如辉对涉案唱段音乐主张著作权的依据仍不够充分(我们即使呈堂一吨原始证据,也是白搭,你们早就框定让许如辉输,把你们的后台提线人交出来吧!)。 (三, )本案系著作权侵权之诉,对相关权属状况的审查是侵权认定过程中的重要环节(不要虚情假意了,你们通篇就在想方设法整死许如辉!为什么不审查那个剽窃大王汝金山,那位“谱也不识的”的杨飞飞的“相关权属状况”?请问,我们提出的5点诉讼请求你们审了几点?民众眼睛是雪亮的,就如李澜法官在沪剧作曲家奚耿虎家中,面对奚先生的严厉责问哑口无言:“许如辉的终审判决生效吗?如果你们硬判许如辉输,哪好,上海勤, 艺沪剧团史要重写了!上海沪剧史要重写了!中国戏曲史也要重写了!你们法官在高级捣浆糊!—— 面对正直的奚先生的诘问,你李澜法官可说是毫无招架之力,象吃了闷棍似的一句话也回答不出!这些都会记在中国司法史上的!, 放心。再说,你们兜了老大个圈子,许如辉作曲能否定得了吗?白日作梦吧!枉法法官们不服?我们愿意与你们法-官-对,, 薄公堂,不过全程电视公开,否则你们又可以造假了, )。由于上诉人黄能华、许文霞、许文露、许文雷、许文霆主张对涉案4部沪剧中的全部音乐享有著作权,认为由此也对其中5个唱段享有著作权(当然!《著作权法》授予的神圣权利!),在未经授权的情况下,被上诉人中国唱片上海公司出版发行《杨飞飞沪剧名家名曲伴奏系列(3)》和汝金山署名为“配器指挥”的行为均构成对其著作权的侵害,故在本案著作权侵权诉讼中,上诉人应当首先举证证明其对被控侵权作品即VCD《杨飞飞沪剧流派演唱会》所涉唱段(请法官不要亵渎《著作权法》,该法规定:“使用片段,必须保护完整作品作者的权利)均享有著作权,其次再提供证据证明侵权行为人实施了侵犯其著作权专有权利的行为。根据我国民事诉讼法和民事证据规则规定的举证责任原则,上诉人作为原审原告,对其向法院提出的上述主张,有责任提供充分的证据(怎么没提供呢?全被你们糟蹋了,雪藏了)。由于上诉人没能提供充分证据证明享有系争作品的著作权(胡说,连被利用的司法傀儡杨飞飞授权书中都写明《为奴隶的母亲》“ (四)本院于2, 004年6月审结的施正辉诉上海电影音像出版社等著作权侵权上诉案,系沪剧《为奴隶的母亲》剧本引发的著作权纠纷。经查,该案判决书查明上诉人上海电影音像出版社曾向上海市文学艺术著作权协会支付出版系争VCD的版权使用费的一节事实,并引述上海电影音像出版社当时在使用作品明细表中曾记载“‘扎鞋底’和‘手推石磨顺势转’两个选段的曲作者均为水辉”。该段文字仅是对上海电影音像出版社曾向有关部门支付版权使用费并单方面将许如辉(水辉)登记为选段曲作者一节事实的客观陈述,法院在此并未对“思家”等唱段的著作权人进行认定(不要狡辩了,越描越黑!该判词开头就是“本院查明”,查明是什么意思?请去查《辞海》吧)。该案的争议焦点仅仅涉及《为奴隶的母亲》文字剧本部分的著作权,不涉及唱段音乐的权属纠纷,与本案无关联性(越描越黑!是你们自己查明“水辉作曲”的,他的报酬在上海文联那儿呢?别耍司法无赖)。上诉人提出的另案已认定《为奴隶的母亲》中“思家”一段系许如辉作曲,致使前后两份判决矛盾的上诉主张与事实不符,本院不予支持。(继续耍无赖吧!要不,请中国最高院把那份判决颠倒重来,才算数的,你们在这里嚷嚷已不顶用了,凭本处越级司法程序的不负责任之说,已不配作法官!)

施正辉《为奴隶的母亲》编剧维权案网上判决书((http://www.chinalawedu.com/news/17800/179/2006/11/zh85491140291111600216974-0.htm))

综上,本院认为许如辉虽然在《为奴隶的母亲》等4部沪剧剧目的演出资料上署名“作曲”,但本案查明的, 事实已经表明(查明什么?相反书证呢?把未经证明的作结论,从而推翻历史结论,这是在制造伪证!制造冤案!),这一署名方式并不代表对整个剧目中所有沪剧音乐元素的创作(翻来覆去地写了好几次了,这是你法官个人异想天开,企图创造新法律,《著作权法》有这么对“作曲”定法规的吗?中国文字是随心所欲表示的吗?还想上升为置人死地的法案?先上人大会议三读再说吧!)。中国唱片上海公司发行《杨飞飞沪剧名家名曲伴奏系列(3)》为4部经典沪剧中的5个唱段,其中包含的音乐著作权主要为唱腔音乐著作权(B面全部是伴奏音乐,没有唱腔,只有音乐),基本不涉及许如辉当年参加创作的场景音乐、乐队配器等部分的音乐(你们有什么资格切分许如辉完整音乐,象严密的司法判词?分明在对抗《著作权法》嘛,许如辉一部完整的音乐作品岂容分割?你们这样荒唐下去,沪剧这个严肃的剧种,严肃的音乐,还成了什么东西?);汝金山在涉案录音带上署名“配器指挥”并无不当(说你们判案低水平,已不够了,根本是在亵渎《中华人民共和国著作权法》 第四十六条第6款,未经许如辉或继承人同意而重新配器,已侵权,真为这些法官的素质捏把汗!),许如辉对该录音带涉及的唱段音乐并不享有著作权(荒唐!把臆想、未质证、无证据的伪命题当前提使用!你们在亵渎《著作权法》,枉法渎职!没有一点逻辑思维、逻辑推理能力者,怎么可以送上法官位置!害人啊),故上诉人以唱段部分的音乐著作权被侵权为由,要求中国唱片上海公司、汝金山承担侵犯其署名权、复制权、发行权、修改权与获得报酬权等的主张不能成立。原审判决认定事实清楚,适用法律正确,审判程序合法,应予维持。上诉人黄能华、许文霞、许文露、许文雷、许文霆所提上诉理由均不能成立,对其上诉请求,本院均不予支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项、第一百五十八条之规定,判决如下: 驳回上诉,维持原判。(是的,你是法官你有权这么干,你可以一抹冷笑,兴高采烈,开庆功宴!你可作这一槌子见不得人见不得法律的大买卖,但对你们的判决已恶评如潮,并在逐步升温!你们将不时从史上被翻出来嘲笑,千秋万代!福祸相依,这也非你们可以掌控!若论道德法庭,舆论法庭,你们现在就已输得精光!) 本案二审诉讼费人民币2,691元,由上诉人黄能华、许文霞、许文露、许文雷、许文霆负担。 本判决为终审判决。(你们在白判!能成铁案?荒诞的司法闹剧,围剿许如辉,糟蹋正派文人,摧残上海文化,与剽窃成瘾的汝金山结成同党,上海高院审理“知识产权案”,居然是这样审的?见鬼!上海人民正在警觉,知识产权官司要走出上海去打,因为从许如辉案,已看出上海司法腐败到了何等地步!)

二○○八年四月二十八日 书记员 周洁筠 |